Nature Materials:增強活性炭納米導管中的納米流體傳遞

軍工資源網 2022年04月21日一、導讀

碳具有快速水傳輸、分離分子和離子和高效滲透能量轉換等性質,因此已成為納米流體學中的獨特材料。然而,由于缺乏對納米級離子傳輸的基本理解,其中的許多現象仍在等待適當的合理化,而納米級離子傳輸只能在受控環境中實現。

二、成果掠影

來自巴黎大學的Alessandro Siria和Lydéric Bocquet團隊開發了“活性”二維碳納米通道的制造方案,與具有“原始”石墨壁的納米導管相比,這種方案能夠非常詳細地研究納米級離子的輸運過程。實驗表明,活性炭納米通道在表面電氣化、離子電導、電流流動和(表觀)滲透電流方面高于原始通道幾個數量級。詳細的理論框架使我們能夠將活性炭納米通道的增強離子傳輸歸因于高表面電荷和低摩擦的最佳組合。此外,本文證明了在活性炭納米通道上從鹽度梯度中收集能量的獨特潛力,其單孔功率密度達到每平方米數百千瓦,遠超目前可選擇的納米材料。相關工作以題為“Enhanced nanofluidic transport in activated carbon nanoconduits”的研究性文章在“Nature Materials”上發表。

三、核心創新點

本文開發了“活性”二維碳納米通道的制造方案,與具有“原始”石墨壁的納米導管相比,這種方案能夠非常詳細地研究納米級離子的輸運過程。

實驗表明,活性炭納米通道在表面電氣化、離子電導、電流流動和(表觀)滲透電流方面高于原始通道幾個數量級。

四、數據概覽

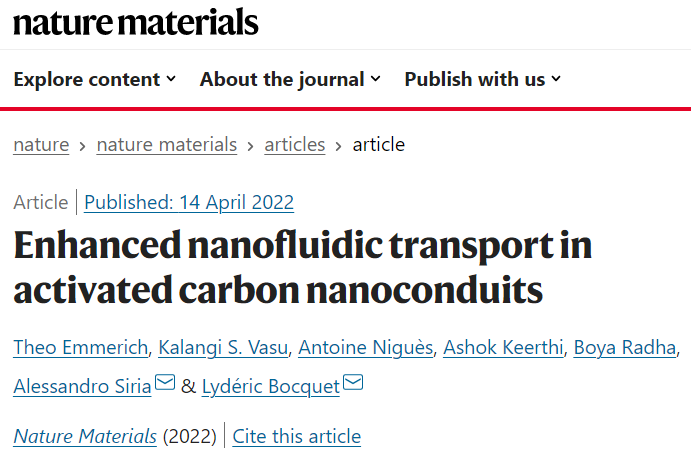

圖1| 納米流體 2D 通道和測量設置。? 2022 Springer Nature Limited

a)實驗裝置。電壓 ( V )、壓力 ( P ) 或濃度 ( C )用于在兩種不同類型的石墨烯二維納米通道上感應離子電流。灰色紋理區域是石墨,藍綠色陰影區域是硅,金色陰影區域是氮化硅。紅色箭頭表示流體路徑。

b )原始通道。左:示意圖,其中氮化硅膜為綠灰色,底層為黑色,間隔物為藍色,頂層為玻璃狀透明灰色。右:AFM 圖像,顯示了沿白色虛線的橫截面。

c) 活性通道。左:示意圖,氮化硅膜為綠灰色,帶有研磨納米通道的底層為黑色,頂層為玻璃狀透明灰色。中間:AFM 圖像,其下方黑色虛線的橫截面顯示頂層通過孔在底層上的有限下垂,證實了良好的層間接觸。右圖:通道的 AFM 擴展圖像,沿黑色虛線顯示橫截面。

d) 通過 SEM milling產生的原始石墨表面和活化石墨表面的拉曼表征。

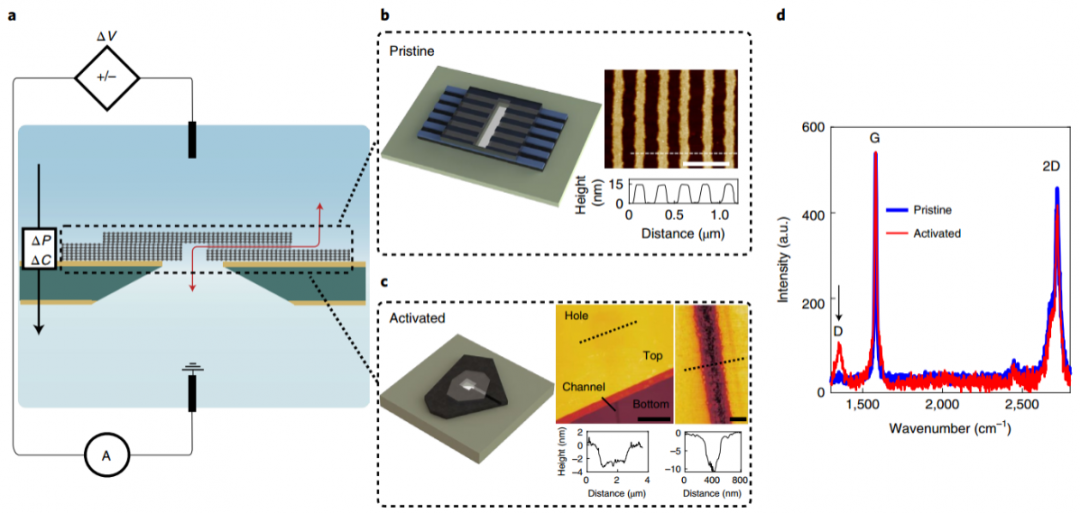

圖 2|穿過原始通道和活性通道的離子傳輸。? 2022 Springer Nature Limited

a–d)原始通道:

a)壓降下的離子電流,每個通道都進行了歸一化。插圖顯示了原始納米通道的橫截面示意圖。

b)相對于pH 5.5時的鹽濃度時的電導率,每通道都進行了歸一化。菱形符號是實驗數據點。

c)壓降下的電流流動,每個通道都進行了歸一化,適用于各種鹽濃度(pH 5.5)。

d)表觀 zeta 電位與鹽濃度的關系(pH 5.5)。

e–h)活性通道:

e)壓降下的離子電流,每通道都進行了歸一化。插圖顯示了活性納米通道的示意圖橫截面視圖。

f)電導率與鹽濃度的關系,每通道都進行了歸一化。

g) 壓降下的電流流動,每通道都進行了歸一化,適用于各種鹽濃度(pH 5.5)。誤差線是五個測量值的標準偏差。

h)表觀 zeta 電位與鹽濃度的關系 (pH 5.5)。圓圈符號是實驗數據點。

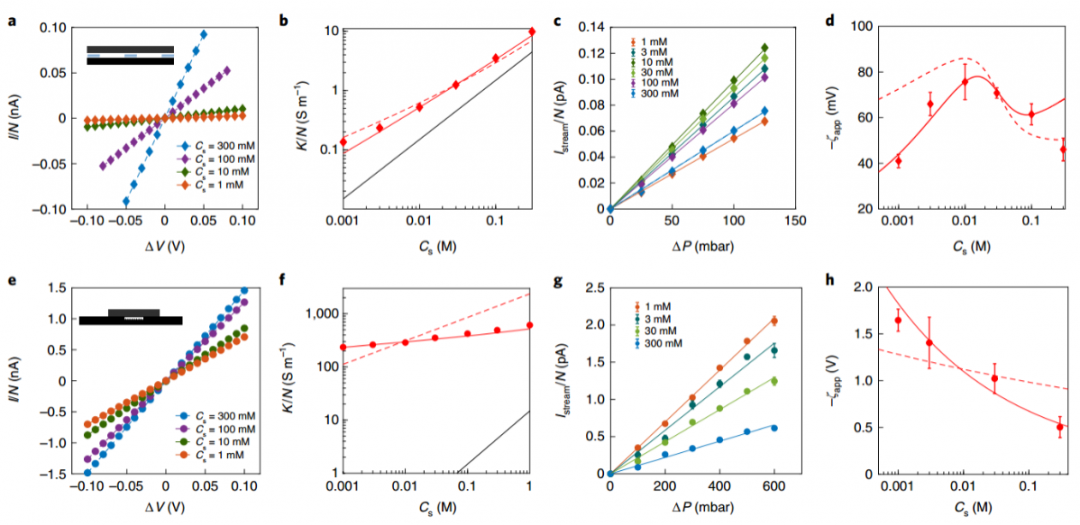

圖3| 原始通道和活性通道的電導率增強。? 2022 Springer Nature Limited

a–d)電導率增強的 K/Kb 與濃度的關系,其中 Kb = 2μe2Cs,是預測的體電導率 (pH 5.5),分別對應于系統 B:厚度 h = 10 nm 的原始通道(a),系統 A:厚度 h = 15 nm 的原始通道 (b),系統 F:具有活化表面且厚度為 8 nm 的通道 (c)和系統 D:具有活化表面和厚度為 10 nm (d) 的通道。

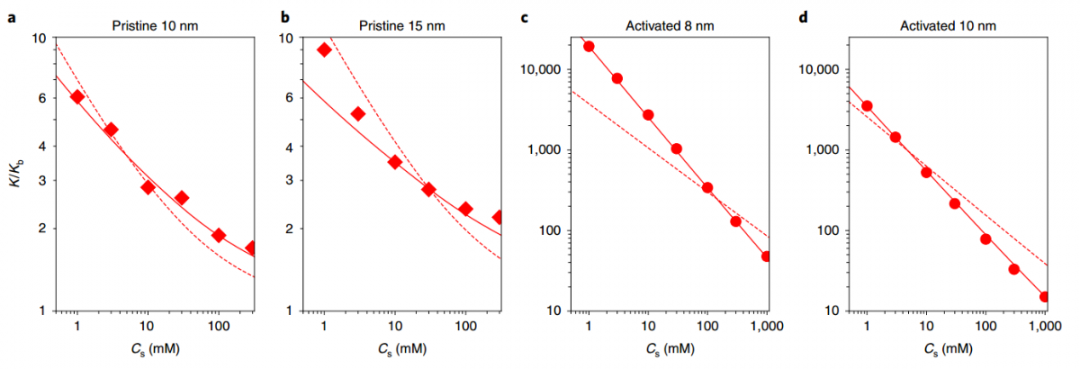

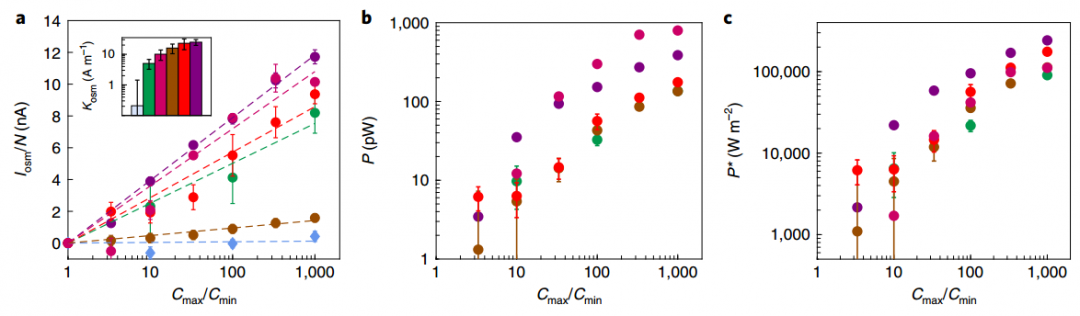

圖4| 原始通道和活性通道的滲透能性能。? 2022 Springer Nature Limited

a)原始通道(系統 C)和活性通道(系統 D、系統 E、系統 F、系統 G和系統 H) 在 pH 值 5.5 時的性能。

b,c)產生的滲透凈功率P(b)和單孔功率密度P*(c)與濃度的比值。圖例與在 a 中相同。

五、成果啟示

將大量水與不同鹽度混合產生能量轉換的方法十分新奇。雖然理論上每立方米水可以捕獲多達0.7千瓦時的能量,但到目前為止,能源提取過程的效率仍然是一個根本性的和技術性的挑戰。本文表明,活性炭上的外延滲透電流是從鹽度梯度中促進滲透能量收集的有用方法。單孔品質因數可用于篩選在滲透能量轉換方面具有增強性能的新型納米材料。人們預計,其他因素(如孔隙密度、濃度極化和入口阻力)將影響在大規模收集滲透功率時從微觀升級到宏觀時的膜的滲透性能。本文表明:電子輻照下的石墨的強帶電機制為大規模制備活性炭基膜提供了新的途徑。

第一作者:Theo Emmerich

通訊作者:Alessandro Siria,Lydéric Bocquet

通訊單位:巴黎大學

DOI:https://doi.org/10.1038/s41563-022-01229-x

本文由SSC供稿。