軍工行業:重視前沿領域的投資機會

軍工資源網 2022年05月13日一、國防需求催動高新技術實裝,是產業化的基石

二、海外宇航巨頭積極投資前沿技術領域強化產業鏈

宇航產業天然具有與新技術、新產業融合發展的本質要求。宇航產業科技含量高,技術難度大, 需要集先進科技之大成;產業鏈條長、產業關聯度強,需要集先進工業之大成;投資規模大、回 報周期長、投資風險高,需要聚集各類可以利用的優質資源。近年來,通過股權投資或兼并重組方式取得更加強大的綜合競爭力已經成為世界宇航產業的一股重要潮流。一方面,大型宇航集團通過兼并收購補全產業鏈短板,擴大業務范圍,占據更多市場份額,以形成協同效應并提升產業鏈話語權;另一方面,這些宇航巨頭也積極關注新興技術領域的投資與合作,推動高科技產品在 航空制造業的應用,從根本上提高生產效率或研發新產品,從而確保技術領先地位避免被顛覆的可能。

空客、波音、洛馬、賽峰等宇航制造巨頭近年來明確加大了股權投資的力度。波音、空客、洛馬等國際宇航巨頭在2015年后密集開展對新技術、新產業的探索,力圖打造發展新動力,以繼續保持其在世界航空技術和航空產業發展中的領先地位。

波音于2017年4月成立了風險投資公司HorizonX,負責波音公司對新技術和新產業的探索。HorizonX有三個部門:風險投資部門、市場開發部門和技術培育部門,分別負責尋找初創企業并提供資金、向現有市場引入新的能力和向新市場引入現有能力、尋找傳統商業之外的機遇。HorizonX成立三年內共向30余家公司投資了近10億美元,主要投資領域包括高超聲速、先進材料、增材制造、智能制造、增強/虛擬現實、人工智能、自主系統、空間技術、新能源、貨運無人機等。

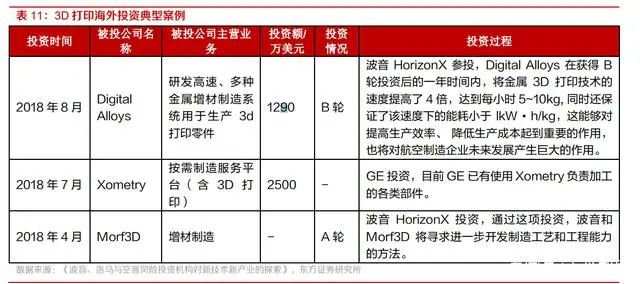

以HorizonX在3D打印領域投資的Digital Alloys公司為例,其在獲得HorizonX等機構1290萬美元投資后的一年時間內,將金屬3D打印技術的速度提高了4倍,達到每小時510kg,同時還保證了該速度下的能耗小于1kW h/kg。該項投資以實際應用為牽引,針對3D打印在批產中效率低和成本高的弊端,進行優化改進,有效推動了航空制造中3D打印應用滲透率的提升。

洛馬公司早在2007年就設立了風險投資基金,2018年6月受美國政府減稅政策的利好影響, 洛馬公司將風投基金規模由1億美元增至2億美元。2016年至今,洛馬風險投資基金已經向8家公司投資4000萬美元。與HorizonX類似,洛馬風險投資基金主要投資在與公司業務緊密關聯的關鍵領域與新市場上,主要包括自主系統與機器人、數據分析、網絡安全、人工智能、空間技術、下一代電子技術、先進通信與傳感器、先進材料與制造、海底技術、能源與電力系統等。

空客集團于2015年5月成立了空客風投Airbus Ventures,初始投資規模為1.5億美元。空客風投負責在全球范圍內投資于“顛覆性創新”的技術,但從實踐案例來看,空客風投專注于投資那些決定或影響航空航天發展方向的核心技術以及新興產業,主要包括自動駕駛、人工智能、城市空中交通及自動飛行器、智能制造、物聯網、量子計算、網絡安全、新能源與推進技術、外層空間技術等。

我國宇航制造技術較歐美發達國家仍有一定差距,應抓住新一輪科技和產業革命的機遇,爭取在未來的航空產業新格局中占據一席之地。以C919為例, 其核心部件供應商大部分為歐美外企, 國內系統提供商大部分集中于生產附加值較低的部件,尤其是發動機完全依賴進口。過去國內尚可通過投資或收購海外核心供應商來追趕技術差距,但近年來美國、加拿大、英國、德國、澳大利亞和俄羅斯紛紛出臺各種外資投資監管法規,加強對高端制造技術的封鎖,通過并購國外航空產業鏈核心企業獲取尖端技術越來越困難,培育增強我國自身航空產業鏈勢在必行。

從逆向仿制到獨立研發,從追趕縮短代差到未來爭取領先,我國航空產業正面臨角色定位的轉變。因此必須認清航空工業與新技術、新產業融合發展的本質要求,抓住新一輪科技和產業革命的機遇,重視對新技術新產業的探索,加強對新技術的識別、獲取和轉化,尋求技術或商業模式的顛銜性創新機會。唯有如此,才能搶占發展先機,在未來的航空產業新格局中占據一席之地。

三、值得重點關注的前沿領域

前沿技術產業化帶來的高性能產品、生產效率提升乃至顛覆性的創新,是未來大國博弈的制高點, 應重視相關領域的研究和優質標的的投資。前沿技術的產品化、客戶推廣和規模化難度較成熟業務明顯更大,研究難度和投資風險也更大,但相應的戰略價值和投資回報也會更大,具備這一特征的產業或公司依然是目前國內資本市場的研究洼地。下述幾個領域是目前國內外高度聚焦且持續投入的方向,值得重點關注。

3.1 數字孿生及軍工元宇宙

3.1.1 元宇宙在軍工領域的應用

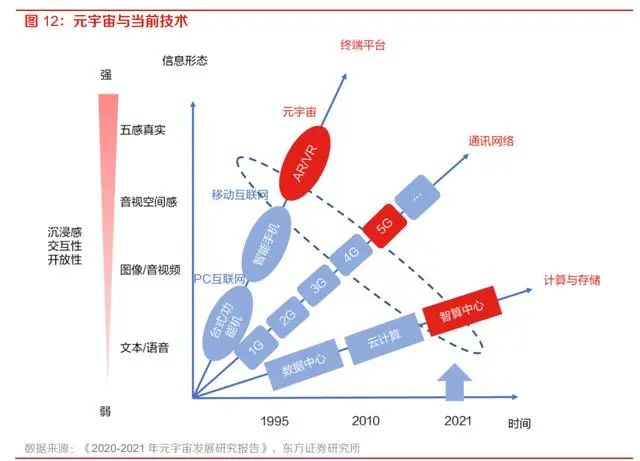

各維度的科技進步是元宇宙進入現實的內生動力。元宇宙的一般定義是,通過虛擬增強的物理現實,呈現收斂性和物理持久性特征的,基于未來互聯網,具有鏈接感知和共享特征的3D虛擬空間。進入數字經濟時代以來,以線上購物、網絡游戲為主要表征的實體世界數字化和虛擬世界構建兩個維度不斷迭代。元宇宙在虛擬世界構建更進一步,通過整合虛擬現實VR/AR技術以實現虛擬與現實的鏈接,5G、物聯網等實現信息快速交互,區塊鏈實現流通貨幣去中心化,從而構建一個與現實世界平行的虛擬世界。在元宇宙中,每個人都在虛擬世界中控制自己的虛擬分身娛樂、 工作、社交,從而實現身份認同、貨幣交易,滿足人的精神需求。

新冠疫情加速元宇宙概念落地進程。2020年新冠肺炎疫情爆發促使人們在有限的物理世界中尋求精神需求的釋放,線上辦公、娛樂、購物快速普及,成為助推元宇宙加速落地的催化劑。2020年游戲《堡壘之夜》為美國歌手Travis舉辦線上虛擬演唱會,吸引超過1200萬玩家參與, 創造最高同時在線觀看人數記錄。2021年3月Roblox游戲公司在紐交所上市,憑借其可供個人開發者使用的游戲開發工具的 UGC(User Generated Content)模式,吸引96萬開發者 賺取可與法幣兌換的游戲代幣Robux,上市首日市值暴漲至400億美元,被稱為元宇宙第一股, “元宇宙”概念引爆互聯網。2021年8月字節跳動收購VR創業公司Pico;10月,Facebook宣布更名Meta,自此“元宇宙”一詞成為資本關注焦點。

仿真推演概念是軍工元宇宙的理論基礎。所謂軍事模擬仿真,即在軍事訓練過程中利用仿真手段對真實或假想的系統進行試驗,并基于試驗結果做出決策,從而達到特定的研究目的,是計算機技術、復雜系統理論和軍事思想相結合的產物。美國很早就提出軍事仿真理念并將其投入實踐。1983年美國構建SIMNET連接260余個基于局域網和廣域網的仿真互聯坦克和飛機模擬器, 實現對場景、戰場環境、作戰條件的軍事仿真,從而達到推演、訓練、評估目的。1997年美國國防部將“建模與仿真”列為有助于提升軍事能力的四大支柱(戰備、現代化、部隊結構、持續能力)的重要技術,1996-2001年間共計投入5.4億美元。

2021年12月14日,北京電子工程總體研究所發布“虛擬孿生-元宇宙協同建模仿真方法研究”的軍工需求公告,要求各單位針對元宇宙、虛擬孿生等新型虛擬環境交互理念對作戰訓練帶來的新理念新啟示開展支撐虛擬孿生復雜性、動態性的元宇宙體系描述方法、物理引擎等技術研究,采購階段為預研。自此,軍工與元宇宙相結合,國內各企業開始積極布局元宇宙在軍事方面的應用。

仿真技術應用于軍事系統,主要有武器平臺仿真、作戰指揮仿真、戰略決策仿真。武器平臺仿真是指對單件武器裝備平臺或多件武器裝備構成的武器系統仿真,主要目的在于對新武器系統研究設計、武器系統性能評估以及對新武器的人員訓練;第二層次是作戰指揮仿真,利用計算機模擬戰場環境,用于對作戰指揮員進行指揮訓練、對作戰方案進行評估等;第三層戰略決策仿真是指 建立虛擬國家安全環境,對戰略層次決策進行研究評估、預測、模擬,著重于決策過程和行為結果的仿真。據統計,通過仿真技術可縮短導彈武器研制周期20%-40%、減少魚雷試航次數 50%-80%、縮短艦船作戰系統聯調時間40%-60%。

軍工元宇宙嚴格保密、仿真計算、實時交互,將顯著提升各類軍事活動綜合效益。通過元宇宙, 1)教育:集中院校軍事教育,更直觀地展示教學內容;2)訓練:滿足大規模作戰背景下的實戰化訓練,幫助積累模擬作戰經驗;3)研究:基于新興裝備、戰術推演平臺,協調各地專家資源、 借力虛擬AI扮演作戰力量、集中利用算力,從而完善推演過程;4)試驗:提供等效仿真實戰場景,有效測算裝備參數變化,助力新型武器裝備設計。2019年,韓國OPTIMUS公司研發基于元宇宙的軍事訓練系統DEIMOS為專業軍事訓練創造各種環境,包括精確射擊訓練、戰術行為 訓練和觀察訓練,已經應用于韓國武裝部隊訓練中。

軍工元宇宙以因果即現為最終目標。元宇宙本質上是通過將物理世界映射到數字化平行空間,是 一種對虛擬技術的應用。通過云仿真平臺實現承載海量實體實時參與的仿真環境,同時記錄過去軍事模擬行動軌跡作為數字資產保留,是其重要應用。更進一步,在平行空間中“模擬”物理世界運行狀態,極端算力支持下甚至可以超前得到物理空間運行結果,是軍事元宇宙的理想狀態。

3.1.2 數字孿生及其軍事應用

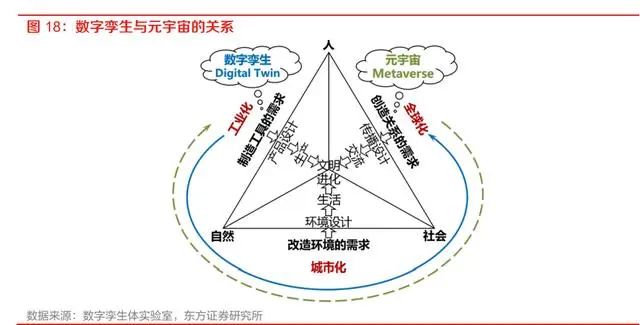

數字孿生以數字化方式實現物理實體與虛擬世界的信息互通和高度融合,實時、準確地促進物理世界與信息世界的交互。2003年密歇根大學Michael Grieves教授提出數字孿生概念,即一個或一組特定裝置的數字復制品能夠抽象表達真實裝置并能以此為基礎進行真實條件或模擬條件下的測試。2011年美國空軍研究實驗室AFRL將這一概念引入飛機機體結構壽命預測;2012年NASA提出數字孿生是利用模型、數據采集器、運作過程等,融合多學科和多維度的仿真過程,是對實 體對象的實時仿真,鏡像地體現仿真對象的全生命周期狀態,這一概念被廣泛接受。

數字孿生為元宇宙實現提供現實支持,是元宇宙的第一階段。元宇宙構建的三個階段是數字孿生、虛擬原生、虛實融生,最終實現現實與虛擬世界的密切融合、互動、交織。數字孿生作為元宇宙的第一階段,以現實空間為模型,通過傳感器等外部感知元件,在將物理對象映射到元宇宙的同時分析其數字孿生體的行為并將其反映在現實世界中,形成現實與虛擬的實時交互,為元宇宙準確模擬物理空間并進行預測提供必要的技術和理論支撐。

數字孿生助力航發。航空發動機作為在高溫、高壓、高轉速、交變負荷等極端條件下重復使用的 熱力機械,研發難度大、周期長、風險高等因素限制其進一步發展。通過應用數字孿生技術,在 真實發動機運行過程中通過傳感器測量狀態參數、性能變化、功能實現、結構強度等,在虛擬空 間建立模型模擬發動機在現實環境中的功能、性能和演變趨勢,提前驗證性能、參數等對產品的影響,最優化運行方案并使得成功可能性最大化。在此過程中,保證虛實之間高度一致性,從而 指導航空發動機的進一步研發。

目前數字孿生技術已在美俄發動機研發領域發揮重要作用。2018年,羅羅公司將發動機實體工作時的場景映射到數字孿生體,改進和調整發動機的運行狀態,實現發動機高效維護;通過為每個發動機的葉片創建數字孿生體,于2019年成功測試“超扇”發動機設計方案。俄羅斯航空發動機行業也將數字孿生技術看做未來發展的重中之重,預計在2024年完成數字孿生技術引入工作。2019年年底,俄羅斯圣彼得堡理工大學完成渦槳發動機第一階段數字孿生技術開發項目,預計可使該型發動機質量減輕50%;同時,聯合發動機公司(UEC)下屬土星科研生產聯合體在進行發動機臺架試驗時建立數字孿生體,可實時了解發動機工作過程,有效查找和排除臺架試驗階段發現的問題。

數字孿生助力產品全生命周期協同,能科科技數字孿生解決方案發布并投入使用。2019年,能科科技發布公告稱將其募集資金用于“基于數字孿生的產品全生命周期協同平臺”項目,投資額1.79億元,于2021年7月進入使用狀態并達到預計效益。公司本身具有較強的制造企業數字化能力,其為北京動力機械研究所建設的數字化柔性生產線設備利用率提升11%,生產成本降低12.8%,生產及后勤人員減少 70%。2021年,公司陸續發布數字孿生方案在船舶海工、航空航天、 兵器軍工等方面的應用概述,可降低設計失誤風險、提升裝配可生產性、縮短研制周期。

元宇宙基于數字孿生技術應用于軍事戰場。2019年10月,美國海軍信息戰系統司令部為“林肯” 號航母構建首個名為“數字林肯”的孿生體,提升裝備可靠性、降低作戰風險。現代戰場是海陸 空天、信息、網絡、心理七位一體聯合作戰,數字特征設計和特征數據及時獲取困難較大,數字孿生技術難以完全覆蓋。元宇宙基于更全面的信息交互技術,有望構建平行作戰空間、囊括戰爭要素,利用雷達、衛星、無人機、電磁偵察等各類傳感器形成智能化戰場情報收集和自動研判體 系,實時掌握戰前和交戰過程中敵我情況及戰場環境變化,實現對多種作戰方案的智能化推演和評估,支撐未來虛實一體的平行戰爭。

3.1.3 海外進展

美國航空國防領域最早應用數字孿生技術。NASA早在阿波羅項目中就使用數字孿生技術,建立空間飛行器完全鏡像空間飛行器孿生體,通過對地面孿生體的仿真實驗預測正在執行任務的空間飛行器行為和狀態。2010年NASA發布的“建模、仿真、信息技術和過程”路線圖中明確數字孿生發展愿景;到2013年,美國空軍發布《全球地平線》頂層科技規劃文件,其中將數字孿生技術視為“改變游戲規則”的顛覆性技術。

2014年起美國軍工巨頭開始推進相應技術研發,波音、洛克希德-馬丁、通用電氣、普惠等公司開展一系列應用研究項目。美國空軍與波音合作構建F-15C機體數字孿生體,綜合利用計算機材 料學和多尺度仿真模型,實現材料微結構不確定性以及結構組件壽命預測。洛克希德-馬丁公司在F-35研制過程中,構建了進氣道數字孿生體,支持劣品處理決策,使F-35進氣道加工缺陷的決策時間縮短了33%,獲得2016年度美國國防制造技術獎。空殼集團構建裝備配線數字孿生體, 優化 A350XWB飛機裝配流程,提高運行效率,提升F-35的生產速度,預計將每架22個月的生產周期縮短至17個月。達索航空公司將基于數字孿生理念建立的 3DExperience平臺應用于“陣 風”系列戰斗機和“隼”系列公務機的設計和改進,降低浪費25%,首次質量改進提升15%以上。

GE公司持續推進“工業數字化”戰略轉型。2012年,GE正式提出“工業互聯網”概念,次年成功開發軟件平臺“Predix”,起初作為GE飛機引擎配套軟件服務,后被定義為在工業應用中 基于云的操作系統,逐漸覆蓋GE旗下各大業務板塊。2015年GE成立“GE Digital”并宣布將Predix全面對外開放。2018年發布《GE 的長期數字化計劃》,重申GE將繼續數字工業化轉型之路,不斷提升企業創新能力。

GE航空公司將數字孿生技術應用于發動機開發領域。2015年,GE基于數字孿生體,實現對發動機的實時監控、及時檢查和預測性維修;此外,建立波音777飛機 GE90發動機葉片數字孿生體,通過匯總設計、制造、運行各階段積累的數據及發動機實體在各階段的情況,實現對發動機運行過程進行精準監測、故障診斷、性能預測和控制優化。公司擁有120萬個數字孿生體、超330種數字孿生“藍圖”,包括噴氣式發動機、近海石油鉆機、發電設備、壓縮機等,為日常運 營和成本維護節省了15億美元。

圍繞軍工元宇宙、虛擬孿生,目前部分國內企業可提供軟硬件、設備、系統支持,并圍繞相關項 目開展研發、驗證和實裝工作。硬件方面,泰豪科技和川大智勝中標軍方VR/AR項目、運達科技和航天發展可提供模擬訓練設備、海蘭信可架構海底數據中心;軟件方面,華力創通具有仿真解決方案、觀想科技可提供裝備信息化、能科科技助力數字孿生建設等。當前元宇宙概念火熱背景 下,一些公司相關研發開展領先、已經有成熟技術、相關產品投入使用,更加具有長期配置價值, 有望在軍工元宇宙、企業數字化轉型下迎來新的發展機會。

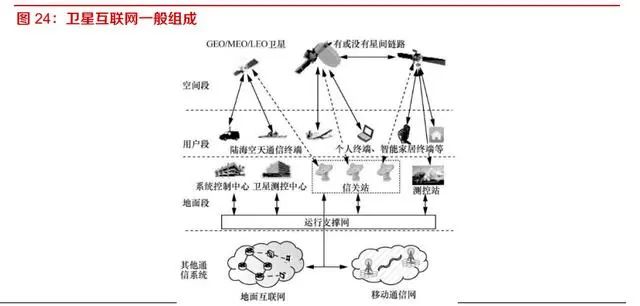

3.2 商業航天

商業衛星產業是商業航天經濟的主要構成部分,衛星互聯網前景廣闊。商業航天領域是軍工技術外溢的典型案例,是航天領域軍民融合深度發展的突破口,全球商業航天產業可分運載火箭、人 造衛星、載人航天、深空探測及空間站五大方向,其中載人航天、深空探測及空間站產業尚處于萌芽階段,整體規模較小,因此人造衛星以及與衛星發射相關的商業運載火箭產業構成了目前太空經濟的主體。根據Statista預測,全球航天經濟規模到2030年將達到6000億美元,基于衛星互聯網的衛星寬帶市場將增至460億美元,2020-2030年之間增長5倍,衍生應用市場將增至990億美元、2020-2030年增長約100倍,為全球商業航天及應用服務企業提供廣闊發展空間。衛星互聯網是地面通信手段的重要補充,能夠有效實現全球的覆蓋及服務。

衛星互聯網進入快速發展階段,國際巨頭競相布局這一新賽道,太空圈地運動如火如荼。美國、 英國、加拿大、俄羅斯等國政府、軍方、企業紛紛提出衛星互聯網星座發展計劃,其中“星鏈” 項目是目前發展最快的。星鏈是美國SpaceX公司計劃推出的一項通過低地軌道衛星群,為全球任何地方的住宅用戶、商業用戶、社會公共機構、政府以及專業用戶提供類似光纜的寬帶低時延互聯網接入及通信服務的項目。

該項目計劃在2019~2024年在太空搭建由約1.2萬顆衛星組成 的“星鏈”網絡,并于2018年2月22日發射首批測試衛星,在更長遠的計劃中,SpaceX 將發射4.2萬顆低軌衛星,這些衛星將在近地空間連點成線、織線成網。截至2021年11月13日首次部署第四個軌道層,“星鏈”衛星已累計發射1844顆,在軌1719顆,空間操作1696顆, 正式運營1454顆。

除此之外,“行業龍二”英國OneWeb在經歷破產重組后發展步入正軌,目前已發射322顆在軌衛星;2021年11月5日,亞馬遜向FCC提出申請,將Kuiper網絡的衛星數量增加到7774顆,從而向SpaceX發起挑戰;2021年11月3日,美國聯邦通信委員會(FCC)宣布批準了航空業巨頭波音于2017年首次提出的發射和運營147顆衛星以提供高速寬帶互聯網接入的申請。

行業龍頭關注商業衛星投資機會。波音為了保證其在現代太空競爭中保持領先地位,近年來在商業衛星領域動作不斷。先后對納米衛星物聯網公司Myriota、衛星推進系統公司Accion Systems、下一代集成衛星終端解決方案供應商Isotropic Systems Ltd和航空航天光通信公司BridgeSat等進行投資。

此前國內國有和民營的衛星星座計劃整體呈現多點開花、分兵而戰的格局。2018年航天科技集團宣布全球低軌衛星星座通信系統“鴻雁星座”計劃,分三期建設共計300余顆衛星,目前僅于2018年底成功發射首顆“鴻雁星座”。民營低軌通信衛星初創公司銀河航天規劃組建的 “銀河Galaxy”低軌寬帶衛星星座,由上千顆自主研發的5G衛星組成近地軌道組成網絡星座,2020年1月首發星成功發射。

在制造業整合和成本控制方面,我國空天通信產業相比Starlink等對手存在一定差距。國內對商業航天以及小衛星組網等技術的探索相對較晚,因此在星間鏈路激光通信、星群通信協議、 Ku/Ka特別是Q/V波段(頻譜資源和帶寬更具前景)的射頻器件、低成本相控陣天線、星載運算芯片、5G融合的空中接口傳輸技術、“大時延帶寬積”條件下的端到端傳輸控制和擁塞管理、 衛星網絡邊緣計算技術等軟硬件技術方面,亟待提升和實踐。

發揮新型舉國體制優勢,星網集團成立標志著我國衛星互聯網領域也將進入快速增長期。2021年4月26日,中國衛星網絡集團有限公司成立,主要承擔統籌中國衛星互聯網發展等任務,經營范圍以衛星互聯網為主,包括從論證到工程、運營,發射和測控,以及基礎和增值電信業務。星網集團的成立解決了國內衛星星座群雄逐鹿的亂局,“集中力量辦大事”,開啟我國衛星互聯網發展的新征程,以期滿足我國構建全球寬帶衛星通信網絡的重任,并走向國際舞臺,滿足未來國際化通信需求重任。

3.3 無人機

無人機的應用逐步形成了軍民兩用格局,未來市場廣闊投資熱情高漲。無人機按照其應用領域的不同可以分為軍用無人機與民用無人機。早期,無人機行業的應用基本在軍用領域,無人化、智能化的未來戰爭趨勢,無人機作為無人作戰體系的重要組成部分市場空間廣闊。同時,近年來, 隨著衛星定位系統的成熟、電子與無線電控制技術的改進、多旋翼無人機結構的出現,無人機行業快速發展,其在農林植保、電力巡檢、地理測繪、航拍等方面的應用越來越常態化,為無人機行業發展提供了產業化基礎和市場化活力。

根據Drone Industry Insights預測,2025年國際 市場無人機市場規模預計將達到428億美元,2020年到2025年年均復合增長率達到14%。無人機市場的火熱也帶動了行業的投資熱情,根據Drone Industry Insights統計,2010-2020年10年間,國際市場無人機投資規模的年均復合增速達到了51.80%,投資額也從2010年的360億美元拔升到了23390億美元,增幅超過了60倍。

美國在無人機領域處于世界領先地位。無人機的發展具有悠久的歷史,1909年世界上第一架無人機在美國試飛,20世紀末,許多國家研制出新時代的軍用無人機,很大程度上改變了軍事戰爭和軍事調動的原始形式。目前,無人機技術處于世界領先水平的是美國,目前,美軍已經投入使用的新型無人機多達75種,139架。一是長航時的無人機,如“全球鷹”等。二是短、近程無人機,包括RQ-7A“影子”和“影子”600、“指針”FQM-151A無人偵察機、“龍眼”無 人偵察機等。三是微型無人機,主要包括“微星”無人機、“美鈔”無人機等。四是無人作戰飛 機,主要包括MQ-1“捕食者”無人偵察/ 攻擊機等。近年來,航空巨頭們積極布局無人機(及其相關技術)領域,力求在未來的產業新格局中占據發展高地。

中國無人機技術深厚,軍用無人機備受國際市場青睞,民用無人機行業發展走在世界前列。我國無人機發展起步于軍用無人機,研發無人機已有四十多年的歷史,產業鏈完整,關鍵部件已基本實現國產化,包括基體材料(碳纖維)、電子核心器件、發動機等;不僅如此,產能方面也有大幅提升,脈動生產線可年產200架彩虹無人機。

21世紀以來,我國研發出了一系列具有中國特色的軍用無人機,已經形成了一些較成熟的無人機產品系列,例如ASN系列無人機、BZK系列 無人機等,“翼龍”、彩虹”等中大型察打一體無人機在也備受國際市場青睞,根據SIPRI統計, 2010-2019年我國軍用無人機占據全球無人機25.3%的出口市場市場份額,僅次于美國。同時, 我國民用無人機技術深厚,我國工信部對民用各領域的技術共性需求早已作出判斷,經過多年發展,在廣東珠三角構建了強大的無人機產業供應鏈,以深圳為主形成了中國乃至全球民用無人機產業發展的領頭羊,為我國無人機相關技術打下深厚基礎。

垂直起降固定翼飛行器憑借獨特的構型,是近年來無人機乃至有人機領域最具活力的細分賽道之 一。軍用方面,因不受起降場地限制,能適應航海、山地等復雜地形環境,美將垂直起降飛行器列為美軍十大未來關鍵裝備之首。2020年,美空軍發布“敏捷至上”項目,極力推進電動垂直起降eVTOL無人機軍事化應用。多家新興eVTOL商企參與,目前Joby和Beta兩家已經進入試飛階段。項目預計于2023年完成飛行器適航審定,2025年初具備規模化應用的水平,實現大規模采購。民用方面,2020年垂直起降(VTOL)無人機在工業級應用領域不斷拓展,同 時繼續加速城市交通商業化發展。

1)工業級成為全球民用無人機增長新引擎,市場逐步由to C轉向to B。隨著應用場景的不斷拓展,預計2020年工業無人機市場規模將首次超過消費級無人機,成為全球民用無人機的主要市場。根據Frost & Sullivan預測,2020-2024年全球工業無人機市場CAGR高達56.43%,成為全球民用市場增長新引擎,2024年全球民用市場規模將達4157.27億元,而垂直起降(VTOL)無人機也是發展亮點之一。2)VTOL加速城市交通 (UAM)商業化。2020年,日韓率先從國家層面頂層設計UAM產業規劃,明確了 UAM 發展 的關鍵時間點。同時,eVTOL企業受到全球資本包括產業資本的高度重視(豐田、優步、騰訊等),紛紛加緊布局,助力UAM商業化進程。

3.4 金屬3D打印

航天航空領域給金屬3D打印帶來巨大想象空間。航空航天制造領域由于難加工、高復雜、小批 量、多批次、傳統工藝工序多、成本高等特點,能很好地發揮金屬 3D 打印優勢,3D打印不僅能 降低成本,還能極大縮短設計和研發時間,疊加行業本身較高的規模化生產需求,因此兼具成長性和確定性。目前GE公司通過3D打印制造的燃油噴嘴已超過3.3萬件,近年來也明顯加快了對上游3D打印企業的收購兼并力度。據Research and Markets預測,2017-2021期間全球商用航空3D打印市場將以23%的復合增速增長。此外,醫療行業尤其齒科、骨科、植入物領域同樣對金屬打印存在龐大的需求,未來有望形成規模化的定制市場。2020年,GE證明增材制造可以在成本上與鑄造競爭的四個零件,海外巨頭重視資本市場對3D打印持續看好。

國際上金屬增材制造在航空航天領域已逐步轉入規模化應用階段。波音公司從1997年就開始使用3D打印技術了,在10個不同的飛機制造平臺上已經3D打印了超過50000個金屬零部件, 在最新的波音787“夢幻飛機”上有30個打印的零件;空客公司在其飛機上使用金屬增材制造的支架和排氣管,目前正與Arconic合作量產大型增材制造機身組件,2017年9月首次在商用飛機上安裝鈦合金制造的支架。GE公司采納增材制造已有10年之久,每年使用金屬增材為其新型LEAP發動機制造數千個燃料噴嘴,如今GE9X等其他發動機也正在大量使用增材技術制造的零部件;俄技集團正在使用3D打印技術生產PD-35發動機部件,這款大推力航空發動機將用于CR929俄中寬體客機;2021年7月,雷神宣布開發一款新型吸氣式高超音速武器,其中源動力超燃沖壓發動機的全部零件將采用3D打印制造。

國內金屬3D打印在航空航天領域的應用近年來發展較快,但產業化相比國外仍有差距。2013年王華明院士以“飛機鈦合金大型復雜整體構件激光成形技術”獲國家技術發明獎一等獎,意味著我國成為繼美國之后,世界上第二個掌握飛機鈦合金結構件激光快速成形技術的國家。西北工業大學凝固技術國家重點實驗室制造的C919 飛機主承力梁試驗樣件長度5米,中央翼緣條試驗樣件長度超過3米。2015年成功發射浦江一號,在國內衛星上首次采用了3D打印鈦合金材料的天線支架。2021年8月,航天科工二院二部發布消息稱實現了某型飛行器產品復雜結構的3D打印集成制造。

目前我國首創3D打印葉片技術已經開始大規模在國產飛機上使用,其中包括五代隱形戰斗機和運-20大型運輸機。我國第一款艦載戰斗機殲-15、多用途戰斗轟炸機殲-16、第一款本土隱形戰斗機殲-20及第五代戰斗機殲-31的研發和制造均普遍使用了3D打印技術。國內金屬打印技術雖然已得到較多應用,但目前更多是作為關鍵部位攻關、試驗件制備或者小批量產品應用,在產業化方面相比國外仍存在一定差距。伴隨供應端國產能力的提升以及需求端應用的 推廣,未來產業化或將提速。

目前國內的增材制造廠商已具備批產能力,導彈3D打印零部件實現批產后前景廣闊。國內增材制造廠商中,鉑力特的增材制造零部件已經批產應用于7個飛機型號,4個無人機型號,7個航空發動機型號,2個火箭型號,3個衛星型號,5個導彈型,1個空間站型號,2個燃機型號, C919等軍民用大飛機項目;中國航天科技集團五院529廠的增材制造技術已在載人航天、深空探測、遙感、通信等多個領域的正樣、初樣產品研制中得到廣泛應用,涉及型號近20個、零件產品300余件;航天科工第十研究所下屬航天天馬目前已經為導彈、火箭、衛星配套了部分重要 零件,于2021年3月簽訂批量生產訂單。

3.5 陶瓷基復材

陶瓷基復合材料(CMC)是“近乎完美”的新一代高溫材料。陶瓷基復合材料憑借其低密度、 高溫抗氧化、耐腐蝕、低熱膨脹系數、低蠕變等優點,非常適用于航空航天中的高溫高應力環境, 不僅能使結構減重50%~70%,而且能將工作溫度提升400~500℃,顯著提高發動機推重比, 在航發、導彈等領域有非常廣闊的應用前景。

CMC越來越廣泛地應用于航發中,世界航發巨頭大規模擴建CMC工廠。西方發達國家生產商已將CMC材料應用于多個航空發動機熱端部件,主要包括發動機尾噴口、渦輪靜子葉片、噴管調節片、燃燒室火焰筒等部位。GE公司2017年時就預測,未來10年發動機中CMC的用量將增加10倍,認為能夠在航空發動機中使用CMC的零件包括燃燒室襯套、外環、導葉、工作葉片等。近年來,各大航發制造商大力布局SiC/SiC復合材料的產業化建設:

GE:公司除了在紐約設立的全球研發中心以外,還完成了垂直一體化CMC供應鏈的4個生產設施。1)GE航空集團總部負責CMC產品設計的CMC實驗室;2)CMC 原材料及部件的小批量生產廠;3)CMC部件大批量生產廠,生產包括LEAP所使用的SiC/SiC渦輪罩環等部件,其目標是在2020年實現年產能超過36000個罩環;4)CMC大批量原材料生產設施,該設施包括兩間工廠,分別批量生產碳化硅陶瓷纖維和使用碳化硅纖維生產單向預浸料。為了滿足航空發動機對CMC材料的需求、提高CMC零件生產效率,GE公司目前正在實驗室研究采用增材制造技術生產CMC零件。

CFM:公司研發的LEAP新型航空發動機,將成為第一個廣泛應用的陶瓷基復合材料的產品,護罩襯最熱端采用的便是陶瓷基復合材料部件,其工作溫度高達2400°F。公司從2016年開始由CFM56的生產逐漸過渡到LEAP-X發動機,為實現LEAP放量的產能需求,2017年公司計劃投資7.5億美元,在美國密西西比州埃利斯維爾新建和擴建廠房,用于量產CMC材料部件。賽峰集團于2018年11月成立了賽峰航空陶瓷技術公司,致力于陶瓷基復合材料的基礎研發與生產,為發動機提供質輕耐高溫的復合材料。

作為CMC材料性能實現的關鍵,碳化硅/氮化硅纖維的制備難度非常大,具有極高的技術壁壘。先驅體熱解法制備SiC纖維實力最強的公司主要集中在日本和美國,目前已經發展到第三代產品。具備產業化能力的目前有日本碳公司(Nippon Carbon)、宇部興產(Ube Industries)和美國道康寧(Dow Corning)。第一代產品以高氧碳SiC纖維為代表,采用氧化交聯,含氧量10~15%,使用溫度在 1200℃以下;第二代產品以低氧高碳SiC纖維為代表,采用電子束交聯, 使用溫度提高到1300℃;第三代產品以近化學計量比SiC纖維為代表,游離碳和雜質氧含量明顯降低,耐溫能力大幅提升至1700℃。

目前世界上日本的聚碳硅烷(PCS)和陶瓷纖維(SiC/Si3N4)生產能力較強,但均對我國禁銷。日本Nippon Carbon公司和Ube Industries公司是國際市場最主要的SiC纖維生產廠家, 總產量占到全球的80%左右。目前第一代、第二代和第三代SiC纖維均實現了工業化生產,其中Nippon Carbon公司的純SiC纖維(牌號Nicalon)和Ube Industries公司的含鈦、含鋯、 含鋁等類型的SiC纖維(牌號 Tyranno)產量均達到100噸級,且基本保持穩定。因美國將其用于多項高技術領域,其具體應用部件、應用方式和應用數量嚴格保密,兩類產品均對我國禁銷。我國要突破國外技術封鎖必須立足獨立研發,掌握陶瓷纖維制備的核心技術和工藝。

我國是繼日本和美國后又一個能實現連續SiC纖維產業化的國家,目前以第一、二代產品為主, 隨著技術迭代有望迎來彎道超車機遇。國內研究單位主要有國防科技大學和廈門大學,生產廠家主要有福建立亞(火炬電子子公司)和蘇州賽菲。相比進口產品,國產SiC纖維綜合性能不落后于國外同代次產品,且具有明顯的價格優勢。

我國目前的陶瓷基復材處于規模化應用前期,預期伴隨新一代航空航天裝備的放量,有望迎來批量需求。2021年11月11日,全國首個陶瓷基復合材料智能制造園區西安鑫垚陶瓷復合材料有限公司陶瓷基復合材料智能制造園區在西安航空基地開工建設,項目建成后將極大提升中國陶瓷基復合材料產業智能制造水平,牽引陶瓷基復合材料產業鏈全面自主可控,為國家重大裝備的升級換代提供支撐。碳化硅纖維技術仍在快速發展和迭代,在技術迭代過程中,中國企業有望實現彎道超車。

3.6 艦船綜合電推及電磁能裝備

綜合電力系統是艦船動力及能源系統的發展主要趨勢。艦船綜合電力系統(IPES)將相互獨立的機械推進與電力系統,以電能的形式合二為一,通過電力網絡為船舶推進、通信導航、特種作業和日用設備等供電,實現全船能源的綜合利用。開展綜合電力系統技術的研究,對艦船的總體設計、動力系統的優化、隱蔽性的提高、作戰方式的選擇以及高能武器上艦都具有顯著的軍事意義和經濟價值。航母電磁彈射、潛艇泵噴推進、高能武器裝備的應用都依賴于綜合電力系統,船舶綜合電力系統首先應用于軍事領域,并逐步在民船中推廣。

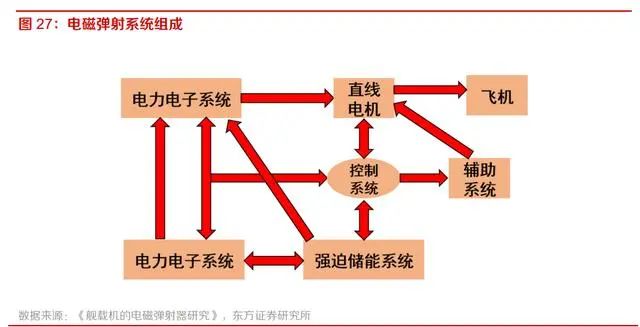

綜合電力系統是電磁彈射列裝航母的必要條件。艦載機彈射裝置可大幅增加航母作戰效能,未來電磁彈射將逐步取代蒸汽彈射。綜電系統是將電磁彈射應用到常規動力航母上的關鍵,電磁彈射系統彈射飛機時,峰值功率超過10萬千瓦,常規動力航母通過艦上發電機直接供電是不現實的, 因此需要強大的綜合電力系統作為保障。電磁彈射系統必須以綜合電力系統為基礎,通過儲能分系統和能量管理分系統實現能量的零存整取,從而實現電能的瞬時大功率輸出。

泵噴推進技術能有效提升潛艇隱蔽性,無軸泵噴有望成為泵噴技術未來發展方向。潛艇泵噴推進技術由于槳葉外緣與電機轉子連接,將槳葉的高壓和低壓區隔離,不易形成渦流和空泡現象,能夠有效提升推進效能和降低振動噪聲。采用無軸泵推技術后,直接去掉了推進軸,由發電機發電直接驅動無軸泵推器內部的電動機旋轉,可以節省大量艇體空間同時有效降低艇上機械噪音。

無軸泵推裝置的結構特點是每一片槳葉都具有自己的推動部件,而裝置的外殼就相對一個電機的定 子、槳片則相當于電機的轉子,這樣只需要提供電力就能夠使得槳葉轉動起來,進而產生推進力。由于減少了中間的傳動環節,不僅簡化了驅動機構組成,而且更重要的是減少了一個機械噪音源, 對于提升潛艇靜音性能有極大幫助。該技術的關鍵就是電機,一定程度上依賴綜合電力控制技術對艇上的電能進行更精確、更有效率的分配,從而確保無軸泵噴推進裝置的高效運作。

電磁軌道炮能夠大幅突破傳統艦炮的炮口初速,是提升現代海軍作戰能力的重要手段。冷戰后, 美國海軍提出了“由海向陸”戰略,對陸火力支援能力需要大幅提高,電磁軌道炮的全新發射機理使其能有效突破傳統艦炮的炮口初速,從而能夠顯著增大射程,成為滿足美國海軍作戰需求的有效解決方案。美海軍對電磁軌道炮的性能要求主要包括:早期炮口動能20~32兆焦,后期達到64兆焦,炮口初速大于2500米/秒,射程200~370千米,射速6~10發/分,導軌壽命1000發。而一般艦炮速度只有1公里/秒,因此其攔截和攻擊能力要大大優于現有的艦載導彈和火炮。

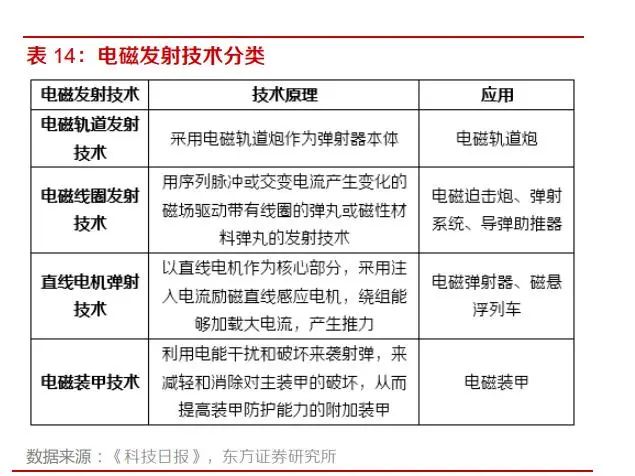

與電磁彈射類似,電能武器依靠電磁場產生的安培力獲得動力,歸屬電磁發射技術大類。電磁軌道炮由兩條平行軌道和沿軌道滑動的電樞構成,兩條軌道與電源相連,電樞位于兩根軌道之間,傳導電流并推動炮彈運動。當大功率脈沖電源快速放電時,瞬間強電流從一根導軌流入,經電樞后從另一根導軌流出,同時在兩根導軌間形成強磁場,磁場與流經電樞的電流相互作用,產生強大的洛倫茲力,推動電樞和彈丸運動。電磁軌道炮同樣以艦船上儲存的電能為動力來源,利用電磁力沿導軌將彈頭加速發射出去,基本原理與電磁彈射一致,但使用的是直流電。除此電磁炮外, 以船舶綜合電力系統為核心的高能裝備還包括電磁阻攔、激光炮、粒子束武器、微波武器等。

綜合電力系統及電磁能技術是中國與美國并駕齊驅的重大技術領域。雖然美國最早在其主戰艦艇上完成綜電系統及相關技術的實用化,但由于設計時間均在20世紀80~90年代,因此其電制均采用研制難度不大的交流低頻電制,無法滿足現代高能武器和設備的裝配應用。因此美軍在《海 軍電力與能源系統技術路線圖》規劃中,提出由低頻交流電制逐漸向中壓直流電制過渡的發展路線。我國的艦船綜電技術起步雖然晚于美國,但在2003年首先提出中壓直流綜合電力技術路線, 并在馬偉明院士的帶領下用10年時間成功解決一世界公認的重大核心技術難題,使我國全電化 艦船技術一舉達到世界領先水平。

合電力系統及電磁能技術成果轉化加速產業化進程,市場空間巨大。國內軍用市場方面,按照2030年以前我國建設4個航母作戰群,對標“尼米茲”級航母作戰群造價,以及DDG1000綜合電力系統價值量占比,預計我國艦船綜合電力系統平均每年產生64億元市場需求,航母電磁彈射每年產生18億元市場需求。全球市場方面,全球船用電力推進系統市場規模將由2013年的26億美元增加至2024年73億美元,且民用市場占比會逐步增加。國內生產的電力推進船舶在發展初期(2008-2011年)國產化率不到15%,隨著我國相關領域研發水平的不斷提高,2018年國產化率達到了60%,預計未來幾年國產化率還會持續增長,并進入國際市場。