東北地理所人工濕地多種氣體協同減排研究獲進展

軍工資源網 2022年10月25日人工濕地在面源污染控制與水環境治理方面具有重要作用。然而,因溫室氣體和氨氣的排放,存在將“水污染”轉嫁為“大氣污染”的風險,特別是在碳減排和大氣污染防治目標需求背景下,同步實現水質凈化與多種氣體減排已成為當前人工濕地研究的國際前沿與熱點。以往研究聚焦于如何提高人工濕地的凈化效能,較少關注溫室氣體或氨氣排放,缺乏主要碳氮氣體同步減排技術的研發;此外,微生物介導下,碳、氮在人工濕地多介質間的遷移轉化機制尚不明晰。

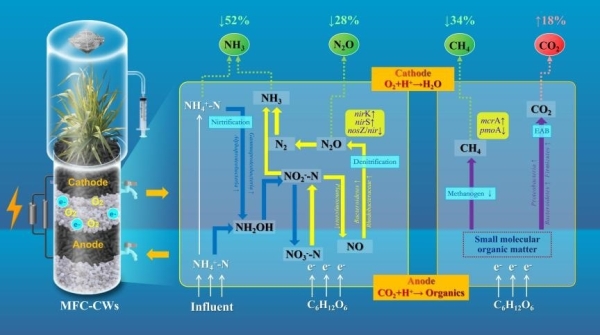

近年來,中國科學院東北地理與農業生態研究所水環境污染與防治研究團隊聚焦人工濕地水-氣協同調控中的理論和技術瓶頸,并開展系列創新研究。科研人員在前期成果的基礎上(Chen et al., 2020a/2020b/2020c),基于電化學、微生物學等相關學科的原理,將微生物燃料電池體系耦合到人工濕地中,構建了新型潛流人工濕地,并驗證了對主要溫室氣體(CH4、N2O)和NH3的減排功能。研究發現,與傳統潛流人工濕地相比,耦合人工濕地不僅能產生電能,使得污水凈化效率顯著提升,而且實現了多種氣體的協同減排,其CH4、N2O和NH3的排放通量分別降低34%、28%和52%。微生物燃料電池促進了人工濕地中反硝化細菌(如Bacteroidetes、Rhodobacteraceae等)數量以及nirK、nirS基因豐度的增加,從而抑制了N2O的生成與排放;產電菌(如Proteobacteria、Firmieutes和Geobacter等)與產甲烷微生物的競爭以及pomA、mcrA基因豐度的減少,有助于控制CH4排放;耦合系統更高的氮去除能力降低了水相中氨離子濃度,從而減少了NH3揮發通量(圖1)。

該研究從全新的視角詮釋了微生物燃料電池耦合人工濕地系統的工作機制與功能,為同步實現人工濕地高效水質凈化和多種碳氮氣體減排提供了新思路,并將為“雙碳”目標背景下低排放型人工濕地的設計提供重要的理論依據和技術支持。近日,相關研究成果發表在Water Research上。研究工作得到中科院人工濕地水-氣協同調控創新交叉團隊項目、國家自然科學基金、“一帶一路”國際科學組織聯盟和中科院青年創新促進會的支持。

微生物燃料電池耦合人工濕地對多種氣體的協同減排機制