為國而生,70年!7型飛行器細說北航歷程

軍工資源網 2022年10月27日1952年10月25日凌晨,上甘嶺戰場,人民志愿軍再次選擇在夜間沖出坑道重創敵軍。當朝陽升起,一名小戰士返回地下時說,“白天要能跟他們打一仗才痛快”。但當時我們空中力量沒優勢,只能晚上作戰。小戰士不知道的是,就在那一天,千里之外的北京,新中國第一所航空航天高等學府——北京航空學院(現北京航空航天大學)成立了。它正是在抗美援朝的大背景下,我國“急需辦一所航空大學”的需求下,由周恩來總理親筆批示成立的。

1952-2022,緣啟柏彥,70年筑夢空天桃李知春,70載芬芳航路,10月25日北京航空航天大學70歲了在北航70周歲之際,航知用北航研制的7型飛行器回顧其成就。

01北京一號新中國第一架輕型旅客機

1958年春天,中央提出勤工儉學、教育結合生產勞動的方針。對此,北京航空學院決定,結合自身專業試制一型多用途飛機,向國慶獻禮。周恩來總理在聽取了時任北京航空學院副院長王大昌、沈元關于北航將教學與科研、設計、生產相結合,設計和制造一架飛機的設想后,立即表示支持并撥款15萬元用于“北京一號”的研制。1958年9月24日上午10時整,在現場約 3000人的共同見證下,“北京一號”一飛沖天,首飛獲得圓滿成功。時任空軍司令劉亞樓在典禮上說:“‘北京一號’能在100天內試制成功,不僅是新中國的創舉,還打破了世界航空發展史的先例。”

02北京二號中國第一箭

1958年,北京航空學院正式建成我國第一個導彈、發動機和制導系統等專業的火箭系,并很快決定研制一款探空火箭,通過實踐達到教學、科研、生產相結合,提高學生知識技能水平,向國家輸送高素質人才。

1958年9月22日,新中國第一枚探空火箭,也是亞洲第一枚探空火箭“北京二號”,在吉林白城試驗場發射成功。“北京二號”是中國第一枚現代科研火箭,如果從宋代古代火箭算起,至此歷時近千年。

郝然/繪

裝上發射塔架準備發射的“北京二號”固體型火箭

“北京二號”可搭載10公斤的試驗器材和設備;一級固體發動機需要的藥柱重達 56公斤,當時國內僅能生產1公斤的藥柱。北航團隊與火工工廠合力攻關,終于試制成功合乎規格的藥柱;“北京二號”共制造了9枚。其中兩枚用于靜力試驗(液體型和固體型各1枚),一枚作為樣品,用于實際發射的共計6枚,其中液體型2枚,固體型4枚;從研制到發射耗時約6個月,其中3個月完成設計,3個月完成制造。

03北京四號沖擊馬赫2

上世紀50年代,中國就曾嘗試挑戰高空高速飛行器技術。最為典型的代表便是北京航空學院(今北京航空航天大學,以下簡稱北航)負責的“北京四號”——新中國第一架高空高速靶機。

1958年7月,“北京四號”無人靶機開始正式啟動研制,定位用于空空導彈和地空導彈打靶專用。“北京四號”設計馬赫數2.5,最大飛行高度兩萬米,使用兩臺沖壓噴氣發動機作為巡航動力,初始增速階段使用固體火箭發動機推進。使用時“北京四號”通過載機在一萬~一萬一千米高度投放,固體火箭發動機點火將靶機加速到馬赫數2,此后沖壓噴氣發動機啟動,進一步將速度提升到馬赫數2.5。工作結束后,通過降落傘回收。

“北京四號”由伊爾-28轟炸機載機投放。王飛/繪

從1958年到1960年,“北京四號”總計進行了7次回收傘外場試驗和大量的釋放可靠性試驗,突破了沖壓發動機試車臺試驗、母機投放、火箭加速、沖壓發動機空中點火、超聲速飛行、降落傘回收等技術難關。雖然由于種種原因,“北京四號”未能完成全部研制工作,也未能列裝使用,但是該機的研制與試驗,為中國高空高速靶機發展積累了重要經驗。

04北京五號中國第一架無人機

1958年上半年,為了向當年的國慶獻禮,北京航空學院決定送三個型號上天,分別是“北京一號”輕型飛機、“北京二號”探空火箭和“北京五號”無人機。由于時間緊迫,從零開始制造一架無人機并不現實。因此,北航決定以低空低速性能較好的安-2飛機為平臺,改裝成能夠自主飛行和起降的無人機。

1959年2月4日在北京首都機場,“北京五號”舉行了隆重的“單飛”公開試驗。空軍、一機部以及教育部的領導都來觀摩。這次公開“單飛”的試驗方案是在1500米高空、飛行半徑一萬米,按“8”字形飛行,完成自動起飛、自動對準跑道、下滑著陸、自動剎車停機,試飛完全達到了預期目標。2月7日,北京五號又進行了一次“單飛”,來參觀的領導有時任副總參謀長張愛萍上將、海軍副司令員方強中將、一機部張連奎副部長、鐘大翔副部長及在北航工作的蘇聯專家。二次“單飛”成功后,各級領導及蘇聯專家都對“北京五號”給予了高度的評價。北航師生為我國第一架無人機的研發畫下了一個圓滿的句號。

宮可可/繪

05無偵五中國首款無人駕駛偵察機

1976年6月,北航根據已經吃透的既有技術,結合自主研制的地面站,正式開始了國產無人機的研制,代號“長虹”。1978年5月11日,“長虹”試飛成功,飛行高度1.8萬米,航程2280千米,航速800千米/小時,機載照相偵察設備拍攝效果良好,目標區成像非常清晰,具備了定型條件。1980年12月25日,定型委員會批準“長虹”無人機設計定型,正式命名為“無人駕駛偵察5 型飛機”,簡稱無偵5。次年,首批無偵5交付部隊。1986年1月11日下午,無偵5偵察機首度執行戰場偵察任務,深入敵境100千米,拍攝到近2000平方千米的高清照片,歷時10余分鐘。當無偵5完成使命,順利降落在預定回收場時,全體參戰部隊官兵爆發出熱烈的歡呼。

無偵五飛機經運8飛機空投,開始戰場偵察行動。景樹明/繪

中國無偵5無人偵察機,是北航研制的眾多機型之一,在我 國無人機研發制造領域至今還在發揮重要影響。

06“蜜蜂”家族超輕型飛機

在中國航空史上,北京航空航天大學研制的“蜜蜂”是一個值得稱道的超輕型飛行器家族,涵蓋了超輕型飛機、飛艇、共軸有人/無人駕駛直升機等一系列飛行器。家族中的首架“蜜蜂”1超輕型傘翼飛機誕生于20世紀70年代末,設計師胡繼忠教授那時也剛40出頭。設計室就是他的宿舍,制造廠就是北航五系的車間。但是條件再苦,也沒擋住“蜜蜂”團隊鉆研的勁頭。“蜜蜂”飛機看似簡易,卻經過嚴謹的風洞試驗和強度校核,是中國超輕型飛機的經典代表作品。

多年來,小“蜜蜂”不僅經受了復雜氣象條件的測試,而且以優異的性能載入中國乃至世界超輕型飛機的史冊。

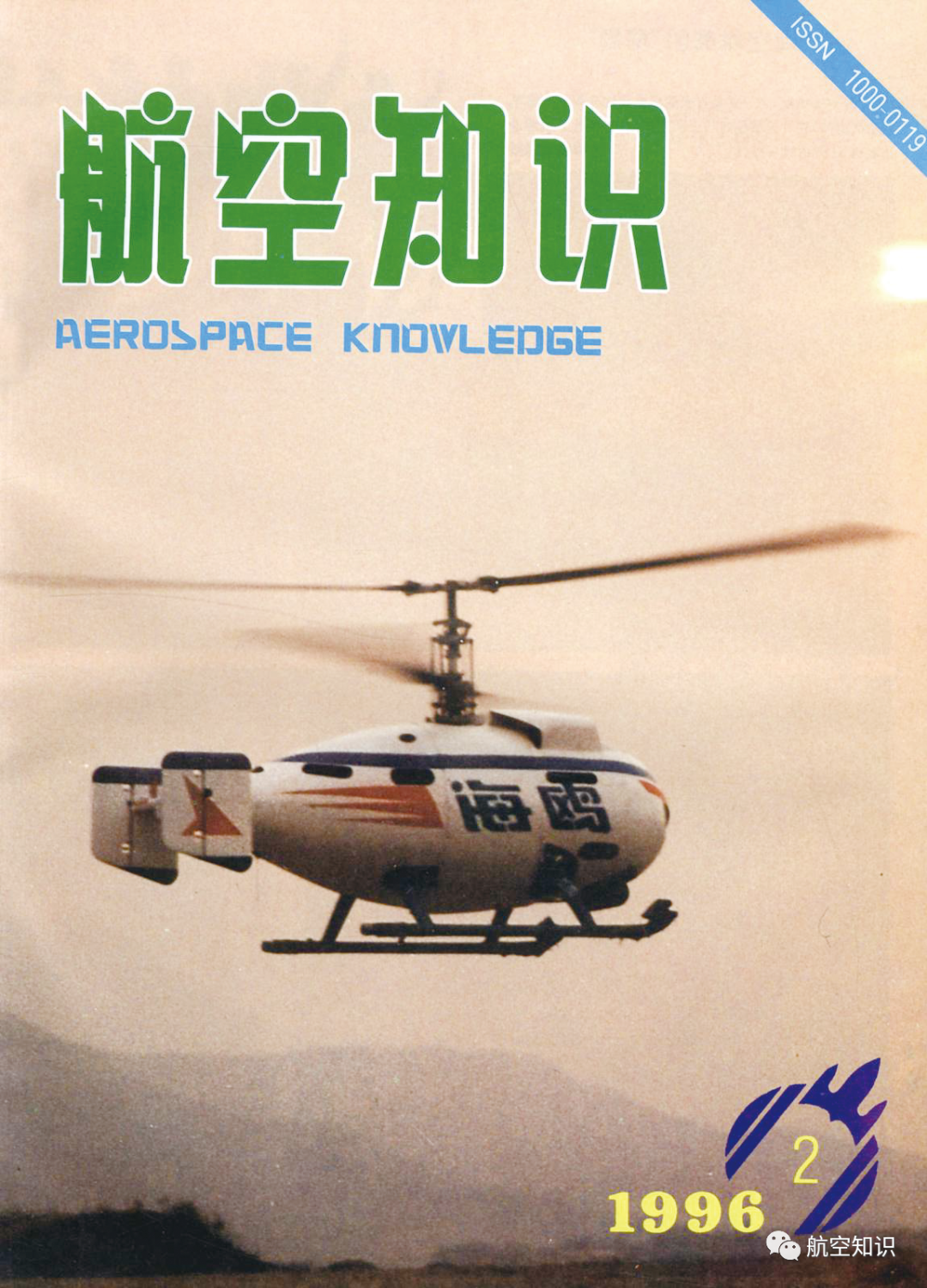

07“海鷗”中國第一架共軸式無人駕駛直升機

上世紀八九十年代,北航共軸式無人直升機的研制填補了我國航空技術領域的多項技術空白,也成為我國研制成功的第一型無人駕駛直升機。該機從“蜜蜂”家族中花開一枝,被命名為“海鷗”。1995年9月25日,“海鷗”如期成功首飛。

“海鷗”共軸式無人直升機結構緊湊,尺寸小,機動靈活。由于沒有尾槳,機身后部機械結構簡單,因而故障率低。從空氣動力學角度來看,“海鷗”直升機采用共軸式設計,氣動受力對稱,具有良好的操縱性,特別是操縱耦合小,更適合于無人駕駛構型,在懸停和低中速飛行時。旋翼的氣動效率較高,使得全機具有優異的功重比。在首飛階段項目評審會上,評審委員會一致認為,北航在研制共軸式無人直升機過程中克服了時間緊,經費少,技術難度大,無技術資料可循的種種困難,發揚了自力更生、艱苦奮斗的精神。

它登上過1996年第2期的《航空知識》封面

“海鷗”共軸式無人駕駛直升機具有良好的飛行性能,機上可配紅外熱像儀等專用任務設備,可用于空中偵察、邊境緝私、氣象探測、管線巡察、航拍航測等。現如今,中國無人直升機市場很熱鬧。如果溯源,上世紀八九十年代北航人的奮斗,為今日國產無人直升機市場的繁榮打下了堅實的技術基礎。

這所大學,叫北航。它在抗美援朝烽煙中誕生,肩負著國家使命和民族愿景前行。70年來,北航始終堅守“為國而生、與國同行”的信念,聚焦科技前沿、執著科技攻關。源自北航的科技成果填補了國內多項空白,有力解決了諸多重大裝備和技術瓶頸問題,實現了科學研究、人才培養和跨學科融合式攻關的有機統一。站在中華民族偉大復興的戰略全局和世界百年未有之大變局的交匯點上,北航將繼續弘揚“空天報國”精神,不斷培養一流人才,做出一流貢獻,當好基礎研究的主力軍和重大科技攻關的生力軍,為實現中華民族的偉大復興而不懈奮斗,永遠向前!

北航,生日快樂!