暴雨影響水庫河口區有機碳組成與碳排放研究獲進展

軍工資源網 2022年10月31日水庫作為重要的水生態系統,其碳源匯動態對全球碳循環與碳收支具有重要影響。暴雨過程中微生物高代謝率以及來自上游有機物的持續輸入和降解或是水庫碳排放的重要來源之一。暴雨導致水溫、溶解氧和水化學特征,尤其是溶解性有機物(DOM)來源組成發生變化。這些參數通常在幾個小時到幾天內迅速波動,并顯著影響二氧化碳和甲烷的產生和排放。然而,對水庫水體理化參數和DOM來源組成的分析依賴逐周、逐月乃至逐季度的野外觀測。

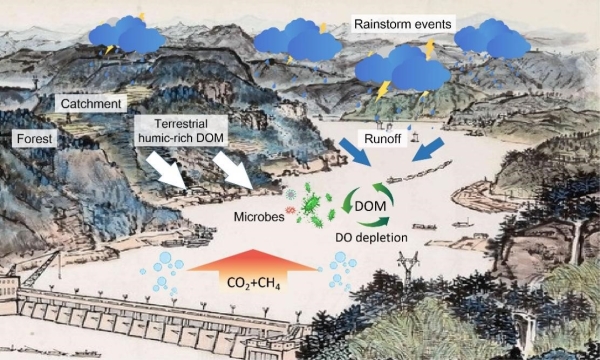

常規周期性監測手段無法捕捉到暴雨等偶發性事件發生發展規律,鑒于此,中國科學院南京地理與湖泊研究所研究員張運林研究組副研究員周永強等在千島湖上游新安江流域,對暴雨事件前后水體理化性質、DOM來源組成的動態變化以及對碳排放的作用機制展開研究。該研究利用DOM光譜和傅里葉變換離子回旋超高分辨率共振質譜(FT-ICR MS)等手段揭示了暴雨事件前后DOM的來源組成,利用Picarrro碳同位素分析儀分析了暴雨前后甲烷和二氧化碳的穩定同位素組成,推進了暴雨事件對水化學和DOM來源組成動態的影響以及對二氧化碳和甲烷的排放通量影響的研究進展(圖1)。

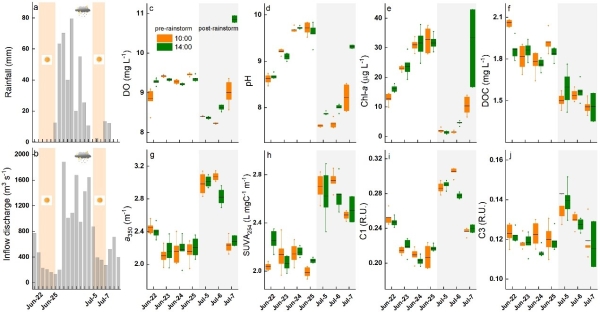

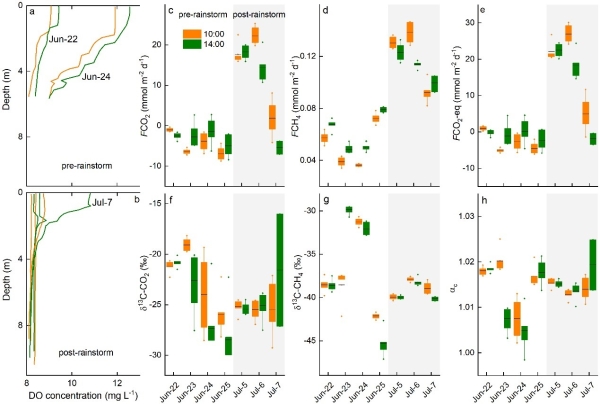

研究顯示,暴雨事件會在短時間內顯著提高流域內的陸源有機碳、二氧化碳和甲烷的排放通量(圖2、3)。暴雨導致流域內大量高度不穩定有機質在水體內富集,為生態系統異養呼吸提供了優異的基質,同時DOM的降解和顆粒狀有機質的存在,在水-沉積物界面創造了適合厭氧微生物產甲烷的厭氧環境,從而增強甲烷排放(圖4)。此外,暴雨過后的低壓環境以及水庫中氮/磷水平的顯著升高,也影響二氧化碳和甲烷的排放通量升高。結果表明,由于氣候變化導致暴雨的發生頻率和降雨強度的增加,可能增加不穩定有機質對水庫的輸入,未來應當加強在極端暴雨事件期間的高頻監測,以期為水庫碳排放管理方案的制定提供參考依據。

相關研究成果發表在Environmental Science & Technology上。研究工作得到國家自然科學基金重點項目、中科院青年創新促進會、南京地理所、江蘇省自然科學基金優秀青年基金、中科院前沿科學重點研究計劃的支持。

圖1.暴雨事件促進陸源DOM輸入及碳排放機制圖

圖2.暴雨前后新安江上游流域降雨量及來水量,溶解氧、pH、葉綠素a、溶解性有機碳DOC、DOM光譜吸收、紫外比吸收系數、陸源組分的高頻變化特征

圖3.暴雨前后街口站溶解氧垂向剖面變化特征以及二氧化碳、甲烷的排放通量與同位素組成的高頻變化特征

圖4.暴雨前后葉綠素、溶解氧、DOM吸收、比紫外吸收及陸源組分與二氧化碳、甲烷排放通量的關聯性分析