科學家揭示獵隼青藏高原適應的遺傳機制

軍工資源網 2022年10月31日青藏高原被稱為“世界第三極”,與北極地區具有相似的極寒氣候,棲息于兩地的某些哺乳動物展現出相似的低溫適應表型(如厚重的毛發、龐大的體型等)。那么,是否存在兩極地物種間與低溫適應相關的基因流動?除低溫外,高原動物還面臨低氧、強紫外(UV)輻射等極端環境的生存挑戰。既往關于高原動物的適應性進化的研究多圍繞低氧適應,而對低溫、強UV環境的適應機制所知甚少。

10月27日,中國科學院動物研究所詹祥江實驗室在國際綜合期刊《自然-通訊》(Nature Communications)上,在線發表了題為Arctic introgression and chromatin regulation facilitated rapid Qinghai-Tibet Plateau colonization by an avian predator的研究論文。該研究結合多組學分析和功能實驗,首次發現了北極近緣物種對于青藏高原動物適應性進化的遺傳貢獻,并系統性地探討了高原動物如何適應低溫、低氧、強UV脅迫的遺傳機制。

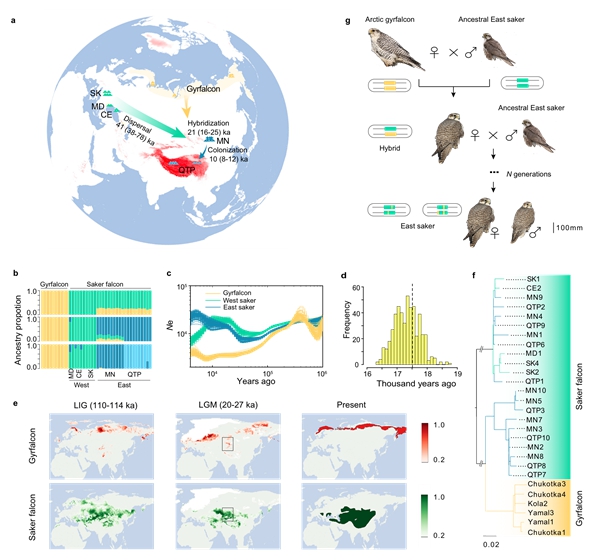

獵隼(Falco cherrug),是青藏高原的代表性猛禽,廣泛分布于歐亞大陸和北非的內陸草原和丘陵地區,以及我國新疆、內蒙、東北等地區。而它的近緣種矛隼(F. rusticolus)現在主要棲息于北極和亞北極地區的凍土苔原和森林苔原地帶。該研究主要基于三代測序技術,組裝了染色體水平的獵隼基因組;同時,對源自歐亞大陸的三大主要繁殖地的30只獵隼個體以及歐亞北極地區的10只矛隼個體進行種群基因組學研究。研究發現,東部獵隼種群中超過20%的等位基因位點來源于矛隼滲入(Introgression)。研究人員對兩者歷史棲息地模擬發現,末次盛冰期(LGM)時期矛隼從北極向南遷移,在西伯利亞南部與獵隼發生雜交,其婚配方式主要以雌性矛隼與雄性獵隼雜交為主。種群遺傳學研究揭示,獵隼逐步擴散至青藏高原的可能路線是:約4.1(3.8-7.8)萬年前,獵隼從中歐地區擴散到亞洲東部;LGM時期,東部獵隼種群與矛隼雜交;約1.0(0.8-1.2)萬年前,獵隼種群從蒙古拓殖至青藏高原地區。這使得科研人員能夠探索獵隼在青藏高原快速的適應性進化過程。

在低溫適應方面,研究發現生活在寒冷地區的高原獵隼比西部獵隼體型更大、體重更重,這一現象符合貝格曼法則。科研人員在高原獵隼基因組中發現了兩個相關的滲入基因——SCMH1和SCARB1。SCMH1內含子上的滲入片段具有更強的抑制效應,使基因表達下降,進而可能使其下游與身體發育相關的HOX基因表達上調,引起獵隼體型增大。此外,滲入型的SR-B1P121L(由SCARB1編碼)氨基酸突變,利于高原獵隼清除血液中更多的膽固醇,降低寒冷條件下脂質增加的負效應。由此可見,從北極近緣種中滲入的關鍵基因,有助于獵隼更好地棲息于青藏高原的低溫環境。在低氧適應方面,研究利用基因組、三維基因組和轉錄組分析發現,高原獵隼基因組中一段受選擇最強的區域(500 Kb),折疊成一個拓撲結構域(TAD),使得該區段內的調控元件與血紅蛋白基因間的互作增強,促進血紅蛋白表達量顯著升高,響應低氧壓力。在強UV適應方面,研究通過比較羽毛的反射光譜發現,高原獵隼呈現更深的羽色。基因組上與色素沉積相關的基因ASIP的一段內含子區受到正選擇。高原型片段的增強效應減弱,因而減少了ASIP基因的表達,促進真黑色素的合成,這可能減少了UV對高原獵隼的損傷。

該研究聚焦于高原動物適應極端環境的遺傳機制,運用基因組學、表觀基因組學和功能基因組學技術,闡明了獵隼快速拓殖青藏高原的過程,發現了由北極姊妹種矛隼滲入的2個低溫適應關鍵基因,并揭示了非編碼區突變在低氧、強UV適應相關基因表達調控中的重要作用,為動物適應高原極端生境提供了新見解。該研究由動物所主導,蒙古野生動物科學與保護中心、斯洛伐克猛禽保護中心、俄羅斯科學院烏拉爾分院等單位合作完成。研究工作得到國家自然科學基金、中科院戰略性先導科技專項、第三次新疆綜合科學考察、第二次青藏高原綜合科學考察研究、三江源國家公園等的支持。

獵隼逐步拓殖到青藏高原