廣州地化所研發出離子吸附型稀土的綠色、高效電動開采新技術

軍工資源網 2022年11月03日 離子吸附型稀土是我國的特色資源,可提供中重稀土。然而,現有的離子吸附型稀土開采工藝(銨鹽原地浸取技術)存在生態環境破壞嚴重、浸出周期長、資源利用效率低等問題,制約了我國離子吸附型稀土資源的開采利用。亟需研發新一代高效、綠色的開采技術。

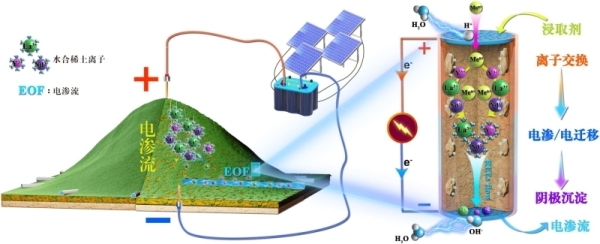

中國科學院廣州地球化學研究所研究員何宏平團隊研發了一種離子吸附型稀土電動開采新技術。該技術的核心思想是通過外加電場驅動風化殼中稀土離子的活化、定向遷移和快速收集(圖1)。該技術的稀土回收率大于90%,浸取劑用量減少80%,浸出液中有害雜質含量降低70%,解決了稀土開采帶來的環境污染問題,并提高了離子吸附型稀土的開采效率,具有綠色、高效的特點。

科研團隊先后完成土柱模擬實驗、放大試驗和場地示范。與傳統銨法開采技術相比,電動法稀土開采的效率顯著提高(圖2A)。實驗表明:電動法在67 h稀土回收率可達96%,而傳統銨法在130h稀土回收率僅為60%左右(圖2B)。基于模擬實驗和放大試驗的結果,研究人員在廣州周邊某稀土富集區進行原位場地試驗。結果表明,僅11天,電動法稀土開采效率即可達90%以上,且浸取劑用量較傳統銨法降低約80%,取得了良好效果(圖2C、2D)。

此外,研究還發現了電動開采過程中的“自除雜”現象。與傳統銨法相比,在電動法收集的浸出液中,雜質金屬含量降低約70%。研究表明,在電動開采過程中,高價態的REE3+、Al3+等優先遷移至陰極并形成高勢壘,阻礙低價的雜質金屬離子向陰極遷移,從而抑制雜質浸出。同時,Al3+、Ca2+等雜質離子易與陰極電解產生的OH-生成次生礦物,并沉淀在陰極附近(圖3)。因此,電動法開采技術可依靠稀土與雜質金屬的遷移性和反應性差異實現“自除雜”,有望顯著降低稀土純化的成本。

該技術具有稀土提取率高、浸取劑用量少和雜質含量低等特點,有望成為新一代的離子吸附型稀土開采技術。同時,該技術為其他以離子態等形式賦存的金屬礦產資源(如紅土型鎳礦、風化型鈧礦床等)的開采提供了技術支撐。該技術的研發過程形成了以國家發明專利“通電開采稀土礦的方法”為核心,涵蓋礦體精準定位、稀土野外快速測定、綠色浸取劑制備等內容的專利群。目前,研究團隊正在合作開展應用示范。

近日,相關研究成果發表在《自然-可持續》(Nature Sustainability)上。研究工作得到廣東省基礎與應用基礎研究重大項目、國家重點研發計劃、國家自然科學基金等的支持。

圖1.離子吸附型稀土礦電動開采示意圖

圖2.(A)土柱模擬實驗結果、(B)放大試驗結果、(C)原位場地試驗結果、(D)原位場地試驗現場圖

圖3.電動發稀土開采過程的自除雜機制示意圖