中國開拓國際軍售新領域,不光賣武器,更能量身打造一整支軍隊?

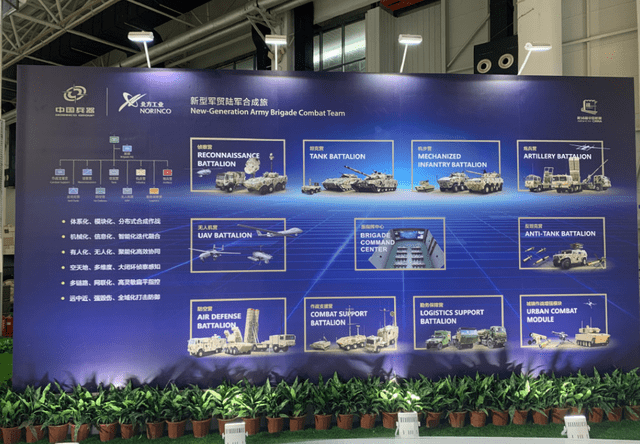

軍工資源網 2022年11月07日說起武器裝備的出口工作,一般人的印象里就是外國用戶向我們購買若干套武器裝備,小到單兵槍械彈藥,大到飛機、坦克和軍艦等,更加復雜的采購還包括配套設備和售后服務等,這些基本都可視作是傳統形式的軍貿活動。但在本屆珠海航展上,中國本土軍工廠商提出了一個全新且有趣的概念:“系統級裝備提供”。據澎湃新聞報道,中國本土軍工商展出了極有特點的軍貿合成旅,可為潛在用戶“打造并武裝一支軍隊”。

乍一看,只要軍工企業提供的武器足夠全面,湊起一套陸軍合成旅似乎也不難?但實際上還真沒那么簡單,畢竟武裝起一支現代化部隊,絕不是湊足了武器就夠了。

在軍品外貿領域,軍工強國將自產裝備進行原裝出口的可能性非常小,一般都是名字看著和自用款差不多,但實際出口時為了不泄漏自用裝備的信息參數,故對諸多性能采取減配處理的“降檔產品”。當然,這么做也有另一個好處,即裝備技術和零部件的靈活可調,可根據用戶國對某一重點性能的追求而加以調整,實現“定制化服務”的效果。但無論如何,這些都屬于相對簡單的“單一裝備出口”。

相比之下,軍貿合成旅則復雜得多,其不僅涵蓋了一個合成旅所需的各類輕重武器裝備和彈藥,更囊括了信息化、支援保障和指揮系統等裝備,自成一套旅級戰斗部隊的一切硬件和軟件體系。毫不夸張地說,在全球各大軍品出口國中,中國的軍貿合成旅可謂是“第一個吃螃蟹的人”,有著開拓性意義,給國際軍貿合作帶來的全新的可能。同時,這也從側面反映出中國的中高端制造業和供應鏈,有著多么巨大的優勢。

不難發現,隨著人類工業化水平的不斷深化,一國想要實現武器裝備的100%自給自足,已經是個越來越困難的事情。回想20世紀初期,一些人口在百萬級別的中小型國家,都能具備相對完整的工業化能力,并以國產武器解決軍隊的全套供應需求。

但到了第二次世界大戰時期,百萬級別人口的國家已不再能滿足此類需求,唯有千萬級別人口的制造業大國才能做到或部分做到。美國、蘇聯、英國、法國、德國和日本等國,尚且能擁有各類國產武器裝備體系。而到了冷戰中后期,西方國家基本都完成工業化后,制造業的發展卻開始逐步停滯。原因很簡單,現代軍工制造業的分工愈發細化和復雜,任何一兩個領域的人才一旦出現不足,一國就無法順利實現武器裝備的100%自給自足。

而在21世紀第三個十年的今天,縱觀整個西方陣營國家之中,基本只剩美國還在理論上有著全套的武器裝備自產能力。但美制武器也存在著成本居高不下、制造質量下滑和技術積累優勢不再等問題,且在某些子系統和零部件方面,也需要依賴來自日本、韓國和部分歐洲盟友提供的成品或半成品,如此才能維持所謂的“自產能力”。放眼全球,唯有立足制造業的中國完全保證了軍工體系的自給自足,如今甚至還有余力打造“外貿裝備體系”這條獨立的“科技線”。

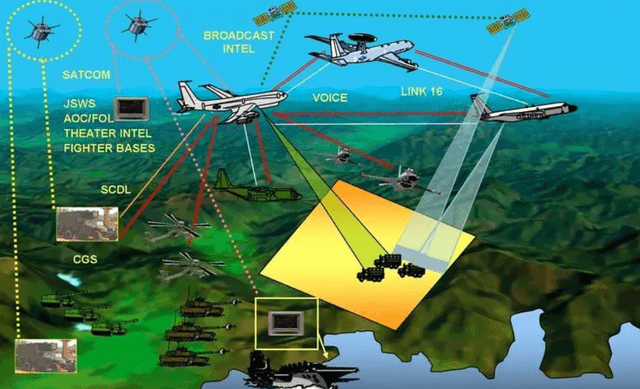

不僅如此,西方國家的“去工業化”趨勢出現后,包括軍工業在內的各類制造業基本都處于“有退無進”的不利狀態。美國自奧巴馬時期開始就一直呼吁再工業化,但至今沒有取得顯著的成績。法、德、意等國的自主軍工體系,同樣在持續衰退。日本在多年的“隱形閹割”下,基本失去了軍工自主的基礎。倒是韓國,通過近年來相當程度的“代工”,具備了一定程度的自主軍工能力,但其與中國相差甚遠,主要表現在不具備自行研發數據鏈等高端信息化系統的能力。

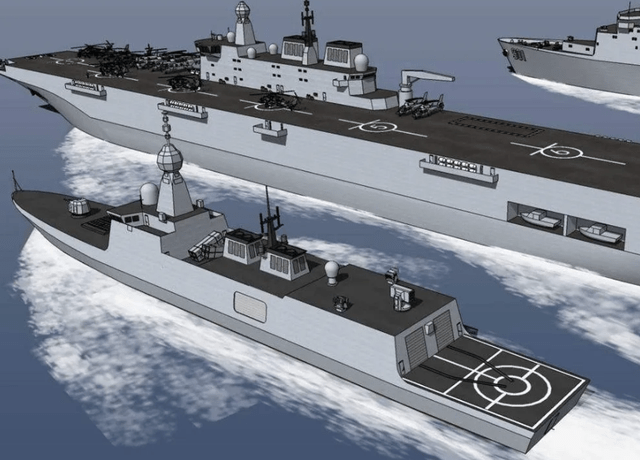

從未來一段的大趨勢來看,我們的軍貿合成旅很可能只是一個開始,不排除未來可為潛在用戶提供軍貿航空旅和軍貿兩棲戰斗群等服務。畢竟,能在軍隊硬件和軟件“兩手抓”的國家,在全球范圍內只會越來越鳳毛麟角。