高性能有機光伏器件的三線態復合抑制研究獲進展

軍工資源網 2022年11月22日11月14日,中國科學院深圳先進技術研究院先進材料科學與工程研究所光子信息與能源材料研究中心副研究員張杰課題組,聯合香港城市大學教授任廣禹團隊、南京大學教授張春峰團隊,在Nature Energy上,發表了題為Suppressed recombination loss in organic photovoltaics adopting a planar–mixed heterojunction architecture的研究論文。

該工作使用瞬態吸收光譜(TAS)和分子動力學計算,驗證了不同器件架構下,有機光伏器件中的光生載流子和激發態的動力學過程,首次證實了器件工程方法可實現同一材料體系中的三線態激子(T1)調控,在不損失開路電壓(VOC)的情況下有效提升了短路電流(JSC),進而突破傳統有機光伏器件中的電壓-電流平衡限制,實現了19%以上的光電轉換效率。該研究揭示了有機光伏器件中T1與器件性能之間的關聯,為進一步剖析高性能有機光伏器件的構效關系和效率優化策略提供了新的視角方向。

有機太陽能電池是可溶液低溫制備、兼容柔性卷對卷制備工藝以及透過光譜可調節的新一代薄膜光伏技術,在分布式光伏、建筑光伏和農業光伏等應用場景具有重要的應用價值。然而,有機太陽能電池較低的光電轉換效率(PCE)是當前阻礙其進一步發展的瓶頸。受益于近年來聚合物給體和非富勒烯受體材料的發展,尤其是ITIC和Y6兩個明星分子的發現,有機太陽能電池PCE迎來了飛速發展。當前,如何使單結有機光伏器件PCE突破20%是有機光伏領域關注的重點研究方向。

有機光伏器件中的T1被認為可顯著影響器件性能,因此,T1的調控機制以及其與器件性能的關聯是進一步提升有機光伏器件性能的關鍵科學問題。科學家通常使用分子工程對給受體材料改性,調控薄膜材料中的波函數和激發態能級等方式調控T1,并認為T1與VOC相關聯。而相關工作基于不同的材料體系,研究對比不同材料體系中的T1信號強度和器件VOC大小,而器件VOC受各自材料體系中的多種因素影響,因此T1的調控機制以及T1與器件性能的直接關聯尚不清晰。

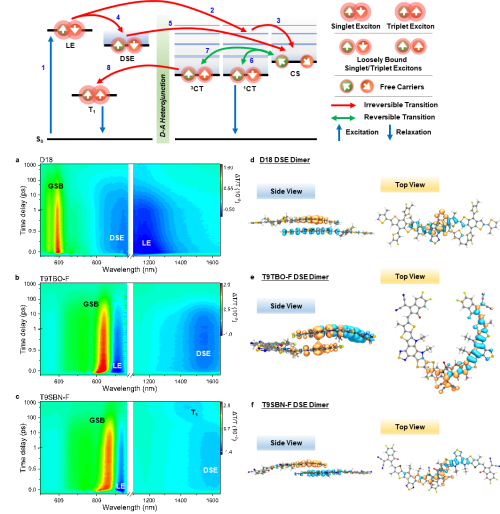

基于上述考慮,研究團隊在同一材料體系中通過將器件架構由傳統的體相異質結(BHJ)變為平面混合異質結(PMHJ),運用TAS表征技術證實器件架構的變化可顯著影響T1的形成。科研團隊應用分子動力學和TAS等方法發現,D18聚合物以及Y6系列小分子薄膜中在受激發后局域激發態激子(LE)均會快速轉變為一個激子束縛能更低的離域激子單線態(DSE),且該DSE可直接躍遷至電荷分離態以產生光生自由電子/空穴,即激子解離過程并非必須經過在給受體界面處形成電荷轉移態(CT)。這一機制保證了PMHJ架構器件中較少的給受體界面不會成為激子解離的限制瓶頸。

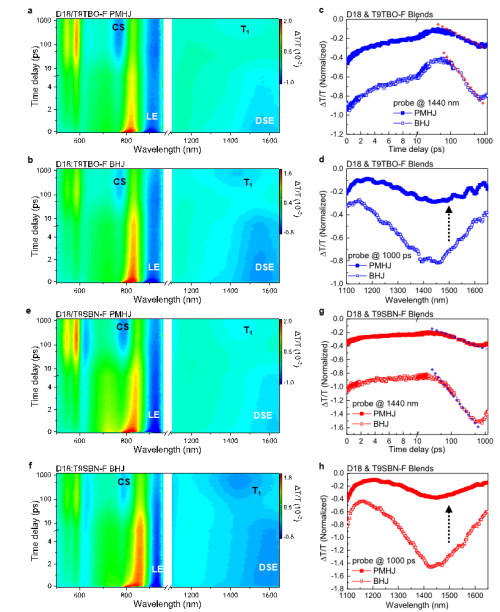

研究通過TAS測試發現,在PMHJ架構中的T1信號強度明顯弱于BHJ架構的同時,自由載流子的激發態吸收信號(CS)有顯著增強,這顯示在PMHJ架構中產生了更多的自由光生載流子。TAS測試的動力學結果顯示T1產生于CS的生成之后,這表明PMHJ和BHJ器件中的T1來源于自由光生載流子在給受體界面處的雙分子復合行為。因此,PMHJ架構中較少的給受體接觸面積可有效地降低受體中光生電子和給體中光生空穴在給受體界面處相遇發生雙分子復合的幾率,即在有機光伏器件的激發態演化過程中,由CS躍遷回3CT/1CT這一載流子損失過程可以由器件工程進行有效阻斷。

研究提出,與TAS實驗顯示出的更低光生載流子雙分子復合幾率和更高光生載流子數量結果相一致,采用PMHJ架構的器件表現出比BHJ器件更高的JSC,同時,PMHJ和PMHJ具有幾乎相同的VOC,這表明PMHJ器件具有更好的電壓-電流平衡,同時,在D18和Y6系列給受體材料體系中并未觀察到T1的形成或抑制與VOC之間的直接關聯。這一工作為進一步探索T1與器件性能之間的機制以及進一步減少電壓-電流平衡限制實現更高能量轉換效率提供了新思路。

研究工作得到國家自然科學基金、科技部、廣東省科技廳、深圳市科技創新委員會、香港創新科技署、香港研究資助局等的支持。

有機光伏器件中的激發態演化過程示意圖和給受體分子的TAS以及理論計算結果

平面混合異質結和體相異質結中的T1等激發態動力學過程

器件性能與光電壓損失分析