美軍:中國核潛艇換裝巨浪3導彈,潛射導彈難搞在哪?

2022/12/02《軍武次位面》作者:血刃

不久前,美軍太平洋艦隊司令部高調宣稱:解放軍戰略核潛艇部隊已完成了新一代巨浪-3潛射彈道導彈的換裝任務,這意味著中國海基戰略反擊力量有能力在所謂的堡壘海域向地球彼端實施戰略打擊。更引人注意的是,美軍表示中國目前至少有6艘戰略核潛艇服役,而且它們很可能都換裝了巨浪-3導彈!

▲近年來,人民海軍戰略核潛艇力量有了長足進步

早在冷戰時代,美國及其盟友就開始在北大西洋方向設立了多層專門針對蘇聯核潛艇的反潛網,近年來,美日等國又將該模式幾乎完全復制到印太區域。另一方面,中國在核潛艇方面和世界先進水平存在相當的差距,特別是海基戰略反擊力量受制于規模和導彈技術水平,因此難以在確保自身安全的前提下有效威懾假想敵本土。

然而巨浪-3導彈乃至新型戰略核潛艇的出現,無疑也意味著中國海基戰略反擊力量已發展到新的高度,這就意味著解放軍在可能的戰略反擊任務中將不止依賴火箭軍。對假想對手而言,這意味著其原先的水下戰略遏制和本土的原有反導構想被徹底動搖,進而不得不為此耗費巨大資源和力量構建全新體系,甚至最終因不堪重負而徹底陷入被動。

潛射彈道導彈研發和水下發射

有多難?

縱觀彈道導彈發展史,一般都是陸基彈道導彈先成熟服役,然后才會發展潛射彈道導彈,由于該武器同時涉及到潛艇和導彈兩大領域,研發和制造涉及產業也異常多,不同的技術設備/零件制造難度也很高。毫無疑問,如果沒有完善的體系鏈、完備的工業基礎和充分的技術經驗積累,潛射彈道導彈就不可能研發成功,截止目前也只有“五常成員國”掌握了該技術。

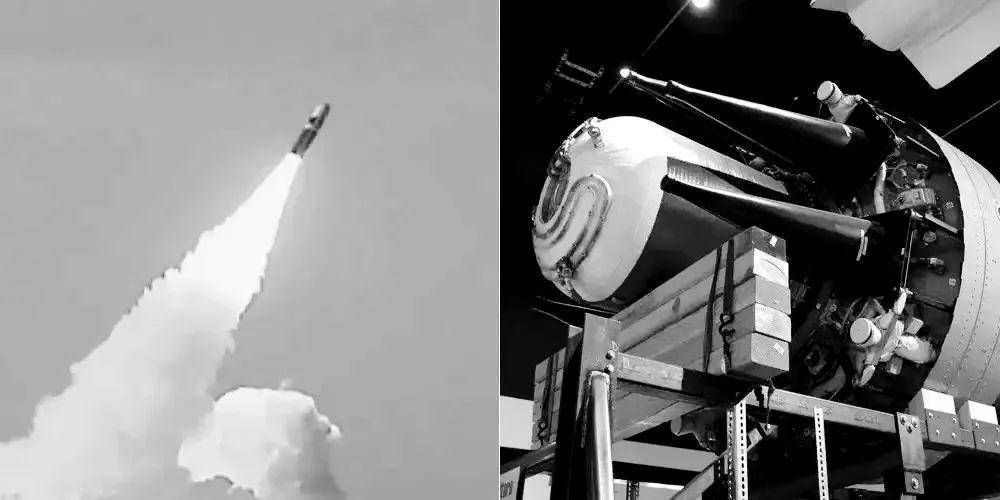

▲潛射彈道導彈無論研發過程還是具體發射操作,都十分復雜

受制于潛艇內部有限的空間和相對固定的規劃方案,因此彈道導彈不會采用和艇身平行的部署方案,只能垂直豎起。如果潛艇被迫增加直徑,不但增大了建造成本,也會導致潛艇的機動性和隱蔽性明顯降低。因此將導彈小型化,才是最佳解決之道,例如俄羅斯的布拉瓦潛射導彈的長度和重量就比其原型白楊M導彈明顯下降,但直徑卻有所提升。

▲巨浪-1潛射彈道導彈的研發,歷經了無法想象的困難

潛射導彈發射方式分干濕兩種,濕發射是發射前向發射筒注水,隨后點火,對艇體和發射系統燒蝕程度較低,但注水時間長,作業時會帶來較大噪音以至于增加暴露可能性,安全性也較低,因此基本被干發射取代。干發射則是通過發射單元將導彈發射到水面后,再進行點火,此時其發射筒頂部還會有特殊防水材料作為屏障,但導彈能輕易突破,其技術難度無疑更高。

▲美軍新型潛射彈道導彈的制造也廣泛運用了3D 打印技術

干發射避免了濕發射的弱點,極大降低了啞火率,但這需要增設燃氣發射器和冷卻器等輔助部件,還要避免因彈射藥問題帶來的彈力不足或彈體尾部燒蝕,進而增設尾翼防護罩(離開發射單元后要迅速脫離)。美法兩國潛射導彈(固體燃料)都采用彈射方式,即導彈離開水面或發射筒后再點火,而俄羅斯潛射導彈(液體燃料)則采用發射筒中點火的自推模式發射。

▲戰略核潛艇導彈發射筒

海水本身密度超過空氣的近800倍,因此面對不同的介質,導彈面臨的挑戰自然也不同,而其發射本身也要求導彈必須有出色的出筒速度,這無疑要面臨很大的過載和沖擊力。在導彈離開潛艇接觸水面運動時,不但要承受水的深靜壓力,還要面臨導彈出筒后對水的沖擊動壓力,如果彈體沒有充分加固,就很可能導致導彈出現變形破裂或泄露。

▲無論采用什么方式,潛射導彈發射的技術難度都不容忽視

陸基導彈發射前要經過仔細測量進而確定一系列參數,發射后則需要初始化慣性陀螺組件并確定打擊參數,而潛射導彈在水下平臺,要想保障精度無疑更難。因此發射后就離不開新的制導方式,例如天文慣性制導系統,該系統涵蓋了慣性平臺、彈道計算機、天文修正系統和陀螺儀瞄準系統。然而即便如此,其誤差也依舊相對于陸基導彈有所增大,因此時至今日,這一問題也依舊困擾各大強國。

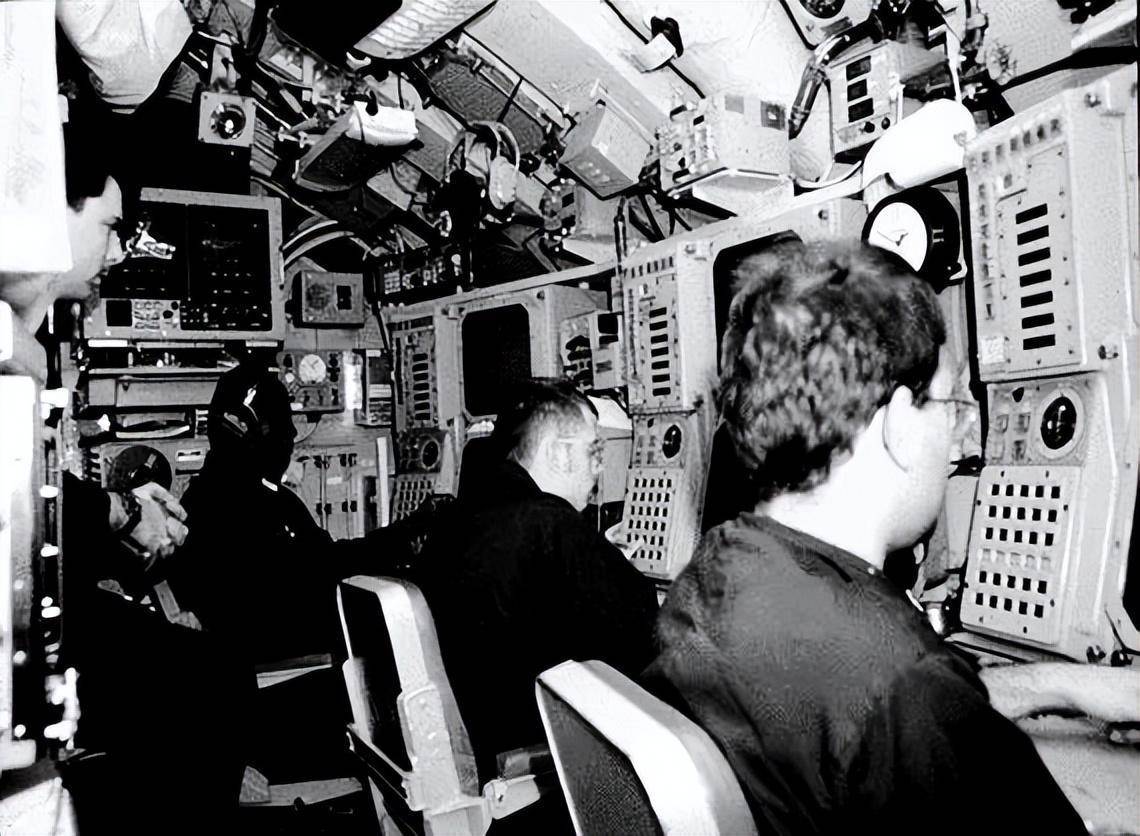

▲俄亥俄級戰略核潛艇指揮室

考慮到發射時潛艇依舊會按照一定速度航行,因此潛艇相對水介質運動也會是一個必須考慮的因素,如果此時存在復雜海況,就可能直接影響導彈水下彈道。同時,潛艇還要避免被對方反潛力量察覺。因此一般而言只有在潛艇本身速度不超過4節、深度40-50米且外界海浪小于5級時,潛射導彈才會迎來其理想發射時機。因此,即便一切技術就位,有效發射的窗口也是可遇不可求的。

中國海基戰略反擊能力曾存在哪些不足?

上世紀50年代,剛迎來真正和平的新中國才幾乎從零開始發展自己的潛艇,由于人民海軍此前甚至幾乎并未接觸過潛艇,因此對其認知少得可憐,以至于還要引入蘇聯二戰時的中型常規潛艇。而后來為中國核事業做出巨大貢獻的多個工廠,當時還是一片荒蕪。放眼于世界,美國第一艘核潛艇鸚鵡螺號已服役,蘇聯的核潛艇動力反應堆也已基本成型。