新材料潘鋒團隊在鋰電池硅基負極導電粘結劑研究取得系統性進展

軍工資源網 2022年12月05日鋰離子電池已實現工業量產化,被廣泛應用于便攜式電子設備、電動車輛等熱門行業,尋找和研究高容量的負極材料至關重要。硅(Si)基負極以其巨大的理論比容量1500~4200mAh g-1、儲量大等特點成為目前鋰離子電池的研究熱點。但是其自身的導電性能不佳和電池充放電循環過程中發生的劇烈體積變化(~300%),會導致電極中的導電網絡迅速發生不可逆的退化,從而造成巨大的容量損失。通過粘結劑來保持活性物質、導電劑、集流體等之間的有效電接觸和維持電極中導電網絡的完整性以及充放電循環的穩定性,從而有效地緩解硅基負極容量的快速衰減并延長電池的循環壽命。

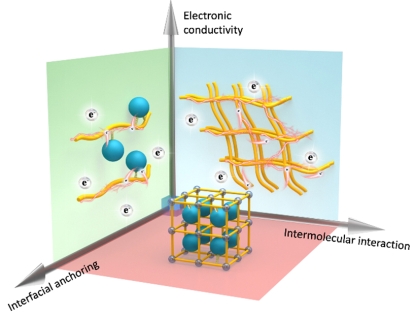

圖1. 粘結劑構建電極中穩定的導電網絡

北京大學深圳研究生院新材料學院潘鋒團隊基于對鋰電池硅基負極導電粘結劑取得的系統研究進展(Nano Energy 2017, 36, 206;ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 1672;ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 27795;Small 2021, 17, 2102256;Energy and Environmental Mater. 2021, 0, 1;Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2100601;Small methods 2022, 6, 2101591)進行總結與展望,以“Establishing a Resilient Conductive Binding Network for Si-based Anodes via Molecular Engineering(通過設計并調控粘結劑的分子結構去構建鋰離子電池硅基負極中穩定的導電網絡)”為題在Accounts of Chemical Research(Acc. Chem. Res. 2022, 55, 2088?2102)發表。

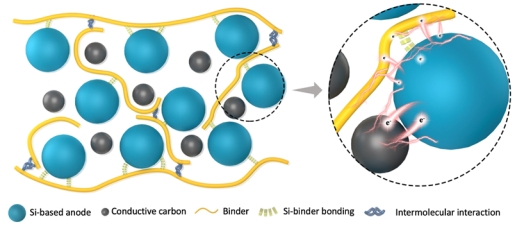

團隊的重要創新是將導電高分子粘結劑維持穩定的硅負極導電網絡策略分為兩類:(1)保護一級導電網絡,提高整個電極的機械穩定性。這主要是通過粘結劑的機械性能將導電劑(例如碳納米管和乙炔黑)與硅基顆粒結合構成的宏觀尺度上的導電網絡,電子的傳輸通過導電劑與硅基顆粒之間的物理接觸形成電子滲流;(2)構建分子尺度的二次導電網絡。這主要是利用導電粘結劑與硅基顆粒化學鍵連接構成界面分子尺度的電子耦合形成微觀導電網絡,成為硅基活性物質顆粒表面的分子級導電層。從電子傳輸的角度來看,一級導電網絡允許更快的電子流動,二次導電網絡是把電子有效地快速地傳遞到硅基顆粒,從而提升負極的能量密度和功率密度。

圖2. 鋰離子電池硅基負極中的導電網絡

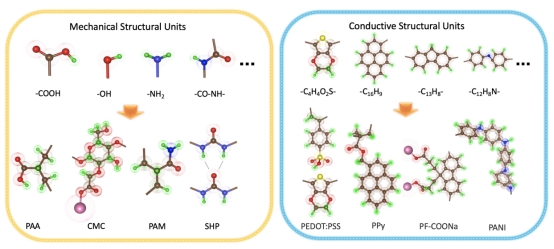

基于鋰電池結構化學和材料基因的思想,團隊把粘結劑分子結構中的官能團分為兩類:力學結構基元和導電結構基元。力學結構基元是指一些具有極性的官能團(例如-OH、-COOH、-NH2和-CO-NH-);導電結構基元是指具有電子導電性的共軛官能團(例如-C4H4O2S-、-C16H9、-C13H8-和-C12H8N-),使得所設計的導電粘結劑既具有強粘結的機械性能又具有電子導電性能,從而建立了粘結劑的結構基元與其性質之間的相關性,系統地總結了粘結劑的優化策略和設計原則,達到在硅基負極中實現多維導電網絡與電極結構穩定的目的,推動了硅基負極從基礎研究走向大規模商業化應用。

圖3. 硅基負極粘結劑中具有代表性的力學和導電結構基元

北京大學深圳研究生院新材料學院博士生陳詩明和宋智博以及碩士生王璐為共同第一作者,潘鋒教授和楊盧奕副研究員以及澳大利亞格里菲斯大學張山青教授為共同通信作者。該研究得到國家重點研發計劃、廣東省自然科學基金和深圳市自然科學基金的資助。