上海有機所在銥催化Z式保留不對稱烯丙基取代反應方面獲進展

軍工資源網 2022年12月12日 Z-烯烴片段廣泛存在于天然產物和藥物分子中。由于大位阻取代基位于雙鍵同側,Z-烯烴相對于E-烯烴熱力學不穩定,因而其高選擇性合成頗具挑戰性。過渡金屬催化的不對稱烯丙基取代反應利用親核試劑捕獲π-烯丙基金屬配合物中間體,可以高效構建含有烯烴片段的手性化合物,但該類反應一般經歷熱力學穩定的syn-π-烯丙基金屬配合物,得到末端烯烴或者E-烯烴產物。

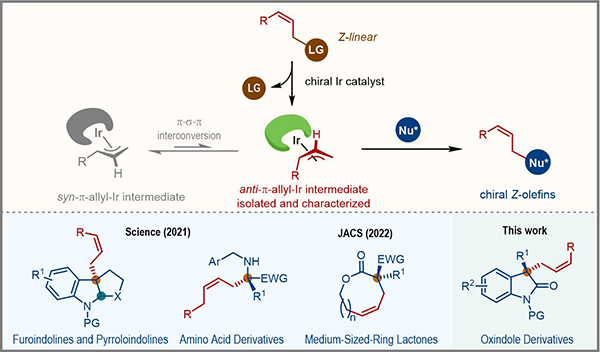

2021年,中國科學院上海有機化學研究所游書力研究團隊利用“活潑前手性親核試劑捕獲亞穩態anti-π-烯丙基金屬配合物”的策略,實現了銥催化Z式保留不對稱烯丙基取代反應,高效地構建了一系列含有Z-烯烴片段的復雜手性分子(圖1,Science 2021, 371, 380;J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 4770.)。在這類反應中,anti-π-烯丙基銥配合物一般被推測為關鍵的催化活性中間體,對其分離、表征及性質研究具有重要意義。然而,該中間體熱力學不穩定,易通過π-σ-π異構化過程轉化為熱力學穩定的syn-π-烯丙基銥配合物,故其分離表征頗具挑戰性。

前期研究通過核磁共振磷譜(31P NMR)和高分辨質譜(HRMS)對一類手性磷/烯烴配體衍生的anti-π-烯丙基銥配合物(三氟甲磺酸根為抗衡陰離子)的生成以及異構化過程進行表征,但未能實現該配合物的分離鑒定。近日,科研人員通過向體系中引入強配位的鹵離子,提升了anti-π-烯丙基銥配合物的穩定性,實現了一系列anti-π-烯丙基銥配合物的合成,并通過單晶X射線衍射確證了其結構(圖2)。同時,核磁共振磷譜表征了anti-π-烯丙基銥配合物向熱力學穩定的syn-π-烯丙基銥配合物的異構化過程,并證實了異構化所需的時間長于親核進攻。這是實現Z式保留的不對稱烯丙基取代反應的關鍵因素。

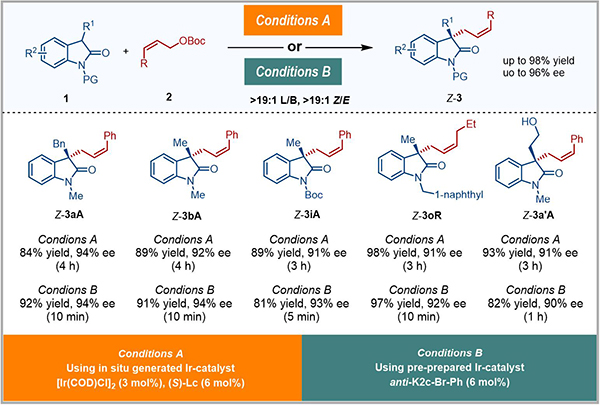

該類anti-π-烯丙基銥配合物可以高效催化一系列吲哚-2-酮衍生的前手性親核試劑與Z-烯丙基碳酸酯的Z式保留的不對稱烯丙基取代反應(圖3)。研究發現,使用預先制備的銥配合物能取得與原位生成的銥催化劑相當的收率(81~97%)和選擇性(L/B > 19/1,Z/E >19/1,90-94% ee),并將反應時間從2小時到1天,縮短為5分鐘到1小時。

該研究通過分析anti-π-烯丙基銥配合物([Ir]/L = 1:1)的幾何和電子結構揭示了反應區域選擇性的成因(圖4)。由于磷配體并不處于烯丙基任何一端(C1和C3)的反位,使得C1–Ir鍵和C3–Ir鍵的鍵長以及Mayer鍵級基本相同,因此親核試劑優先進攻位阻較小的C1位。這與文獻報道的由同類手性配體衍生的銥配合物([Ir]/L = 1:2)明顯不同。研究進一步使用DFT計算考察了吲哚-2-酮負離子進攻anti-π-烯丙基銥配合物的過渡態,提出了該反應的手性控制模型。

該工作報道了Z式保留不對稱烯丙基取代反應中關鍵的anti-π-烯丙基銥配合物中間體的合成、分離與表征,并探索了其形成、異構化和與親核試劑反應的機制。在此基礎上,研究發展了一類新型的Z式保留不對稱烯丙基取代反應,提出了反應區域選擇性成因和手性誘導模型。相關研究成果以全文形式在線發表在Nature Catalysis(DOI:10.1038/s41929-022-00879-z)上。這一成果為進一步發展Z式保留不對稱烯丙基取代反應、合成手性Z-烯烴奠定了堅實基礎。研究工作得到科技部、國家自然科學基金、中科院、上海市科學技術委員會等的支持。

圖1.銥催化Z式保留不對稱烯丙基取代反應

圖2.anti-π-烯丙基銥配合物的合成及表征

圖3.銥催化吲哚-2-酮衍生物參與的Z式保留不對稱烯丙基取代反應

圖4.銥催化Z式保留不對稱烯丙基取代反應的區域/對映選擇性模型