云南天文臺在白矮星p模式震動研究方面取得進展

軍工資源網 2023年02月17日近日,中國科學院云南天文臺研究人員利用星震學方法對一顆可能存在p模式震動的極小質量白矮星(extremely low-mass white dwarf)進行了研究,不但實現了對白矮星內部元素豐度輪廓的探測,而且對p模式震動的實在性提供了理論支持。相關研究成果以Asteroseismology of the Pulsating Extremely Low-mass White Dwarf SDSS J111215.82 + 111745.0: A Model with p-mode Pulsations Consistent with the Observations為題發表在《天體物理雜志》(The Astrophysical Journal)上。

恒星內部的某些不穩定機制能夠激發振動,振動波在恒星內部傳播并形成駐波,在恒星表面呈現出周期性震動。通過觀測和分析恒星震動的頻率,能夠讓人們了解恒星內部發生的物理過程、探測恒星內部的組成和結構,這種研究手段被稱為星震學。恒星內部的振動波存在兩種模式:一種是類似聲波的p模式(壓力模式),具有較高的頻率;另一種是類似重力內波的g模式(重力模式),頻率較低。

白矮星結構和物態的特性,使得p模式震動不僅周期短(白矮星平均密度大),而且振幅小(白矮星表面重力強),以現有的觀測手段幾乎不能被探測到。然而,對于極小質量白矮星(質量小于0.2倍太陽質量),p模式震動的周期可以長達100秒量級并具有可觀測的振幅,從而有可能被觀測到。在一顆名為SDSS J111215.82+111745.0的極小質量白矮星上,人們探測到周期分別為107.56秒和134.275秒的震動信號,與理論預言的p模式震動周期相符,這是首次在白矮星上觀測到具有較高可信度的p模式震動,曾在相關研究領域內引發廣泛關注。

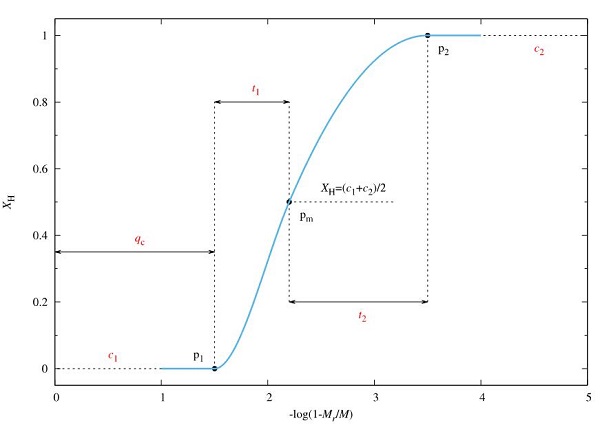

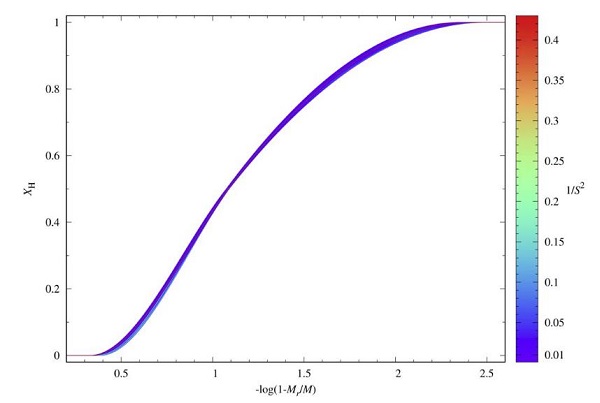

該工作中,研究人員選取SDSS J111215.82+111745.0作為研究對象,將兩個p模式震動信號包含到星震學模型中,連同另外5個g模式震動信號一起對模型參數進行限定。研究人員還對模型的氫/氦豐度輪廓進行了參數化處理(圖1),與恒星參數(恒星質量、有效溫度)一起進行模型定標,在精確測定恒星參數的同時也獲得了該白矮星內部氫/氦元素分布的信息(圖2),實現了對其內部組成和結構的探測。值得一提的是,通過星震學定標的最優模型很好地再現了與觀測的p模式震動一致的結果,模型計算的兩個p模式震動的頻率與對應的觀測值的偏差均小于1微赫茲。理論模型為確認該白矮星p模式震動的實在性提供了有力支持。

相關研究工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金和中科院戰略性先導科技專項的資助。

圖1 對模型的氫豐度輪廓進行參數化處理的示意圖。確定輪廓的參數以紅色標記,這些參數確定了氫豐度輪廓(藍色曲線)。

圖2 最優模型確定的氫豐度輪廓(紅色)以及在最優模型上對氫豐度輪廓進行微調時,模型與觀測匹配程度的變化情況。圖右側的色階表示模型與觀測的匹配程度,顏色越紅表示匹配程度越高。