中國塑協曹儉:人們對塑料由愛生恨,但塑料本身并非環保問題根源

軍工資源網 2023年03月07日在塑料出現以前,人們一直在嘗試尋找一種價格便宜、且容易改變形狀的材料,來替代木材、琥珀、橡膠等昂貴且稀少的天然材料。

19世紀中葉,英國化學家們通過把不同的化學物質混合到一起,為紡織業制造出了漂白劑和染色劑,這個里程碑式的發現,表明人類可以通過控制天然有機材料的辦法得到人造化合物。

有了這個啟發,第一種人造塑料不久后便誕生了。

這項重大發明,讓大到航空航天、交通運輸,小到服裝鞋帽、生活用品,都為之受益。

人類離不開塑料,但難以處理的塑料垃圾、因誤食廢舊塑料而喪失生命的動物,讓人們對這款無處不在的重要材料從“愛”到“恨”。

曹儉,作為中國塑料加工工業協會(以下簡稱“中國塑協”)的發起者和參與者,見證了中國塑料加工工業的發展歷程,談起近年來塑料工業的環保問題,背靠著沙發的他突然挺身坐直,聲音也激動了起來。

01

從一無所有到全球第一

起初,人類對于塑料的感情是熱切的。

上世紀50年代,用塑料制成的食品容器、水罐、肥皂盒等家用制品廣受歡迎;60年代,可以充氣的塑膠椅子令人新奇;80-90年代,汽車和計算機制造業的發展更讓塑料的地位扶搖直上。

而在新中國成立之初,塑料還是離尋常人家的生活比較遙遠的材料。在市場上,連衣服鈕扣和一般家用電器的插頭、插座都難以買到。

中國追逐發展塑料的步子,最早可以追溯到解放前。

上世紀二十年代以前,塑料還是舶來品,在大連、上海、廣州等沿海城市,外資塑料加工工廠陸續出現;此后,國內塑料加工廠開始零星出現,如上海勝德塑料等,但由于社會動蕩,塑料工業并未發展起來;新中國成立初期,由于工業基礎十分薄弱,又遭到國外封鎖禁運,塑料制品仍分外奇缺。

在1952年(第一個五年規劃初期),全國塑料制品總產量只有2000噸,從1956年起,塑料工業被新中國政府正式納入生產計劃,塑料產量開始有所增加,但年產僅1萬噸左右。隨著時間推移,塑料品種逐漸增多,原料也由煤焦油逐步向石油轉變。

到了七十年代,蘭州石化、北京燕山、上海金山、大慶石化、齊魯等石化基地雨后春筍般崛起,上游產業的成熟,意味著中國塑料行業開始了邁向快車道的步伐。

身為中國塑協常務副理事長,曹儉見證著中國塑料工業的產量的增長。

在這個風云變幻的年代,國家相關機構迎來了改革。1988年,國家撤銷輕工部,原隸屬于輕工部的塑料局也被一分為三,以時任塑料局局長張孝傳為首的一部分同志成立了中國塑協,這個協會成為了塑料行業與政府之間重要的紐帶和橋梁。

按國家有關規定,新成立協會必須要由30家以上企業組成。

"

"

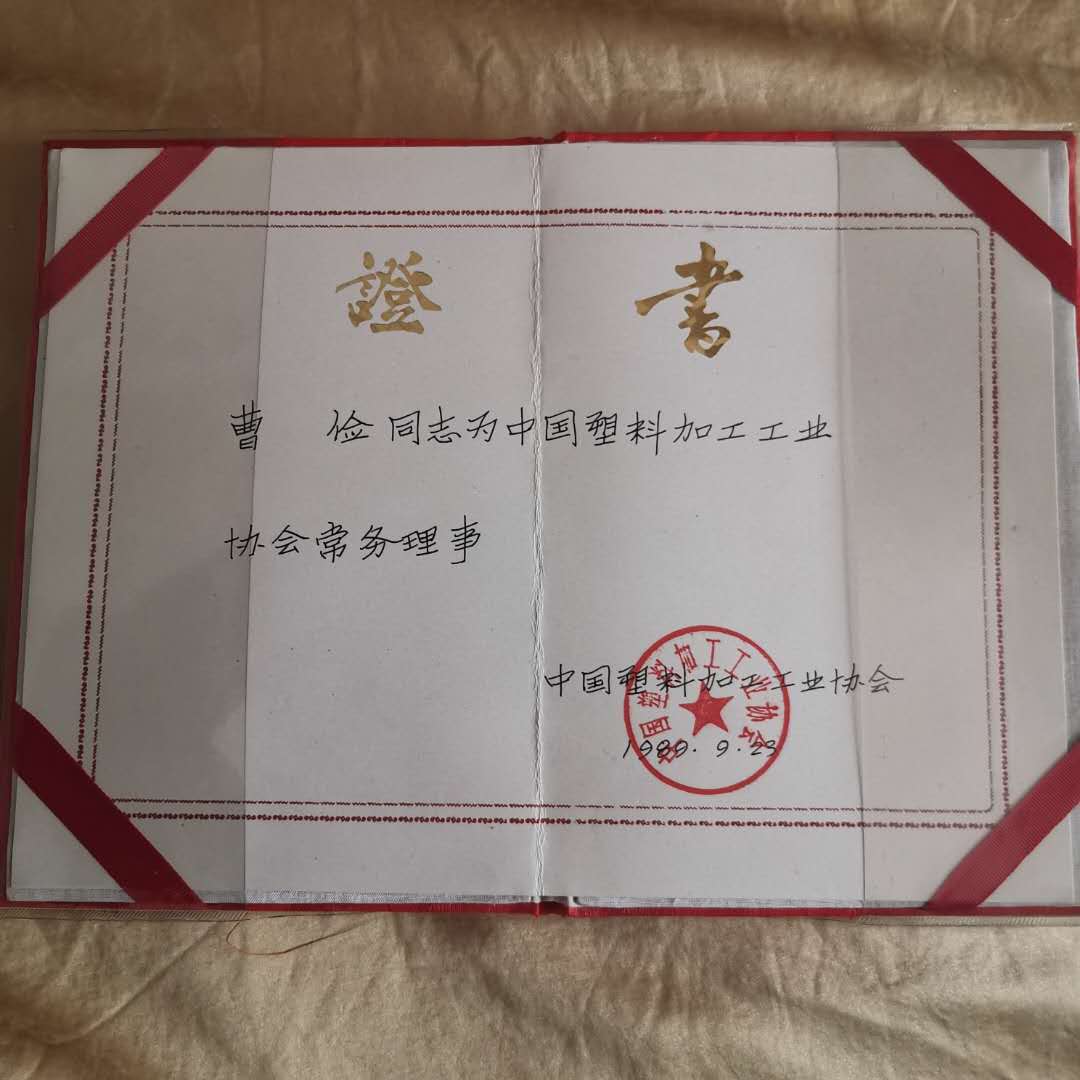

1989年,曹儉當選為中國塑料加工工業協會常務理事

時任遼寧省塑料工業公司總經理的曹儉,作為中國塑協的發起人和參與人,開始與中國塑協結下不解之緣。

也正是在同一時間,石化產業的成熟為塑料制品產量的高速增長提供了充足的動力。數據顯示,截至1996年,我國塑料制品產量超過1500萬噸,躍居世界第二位。

"

"

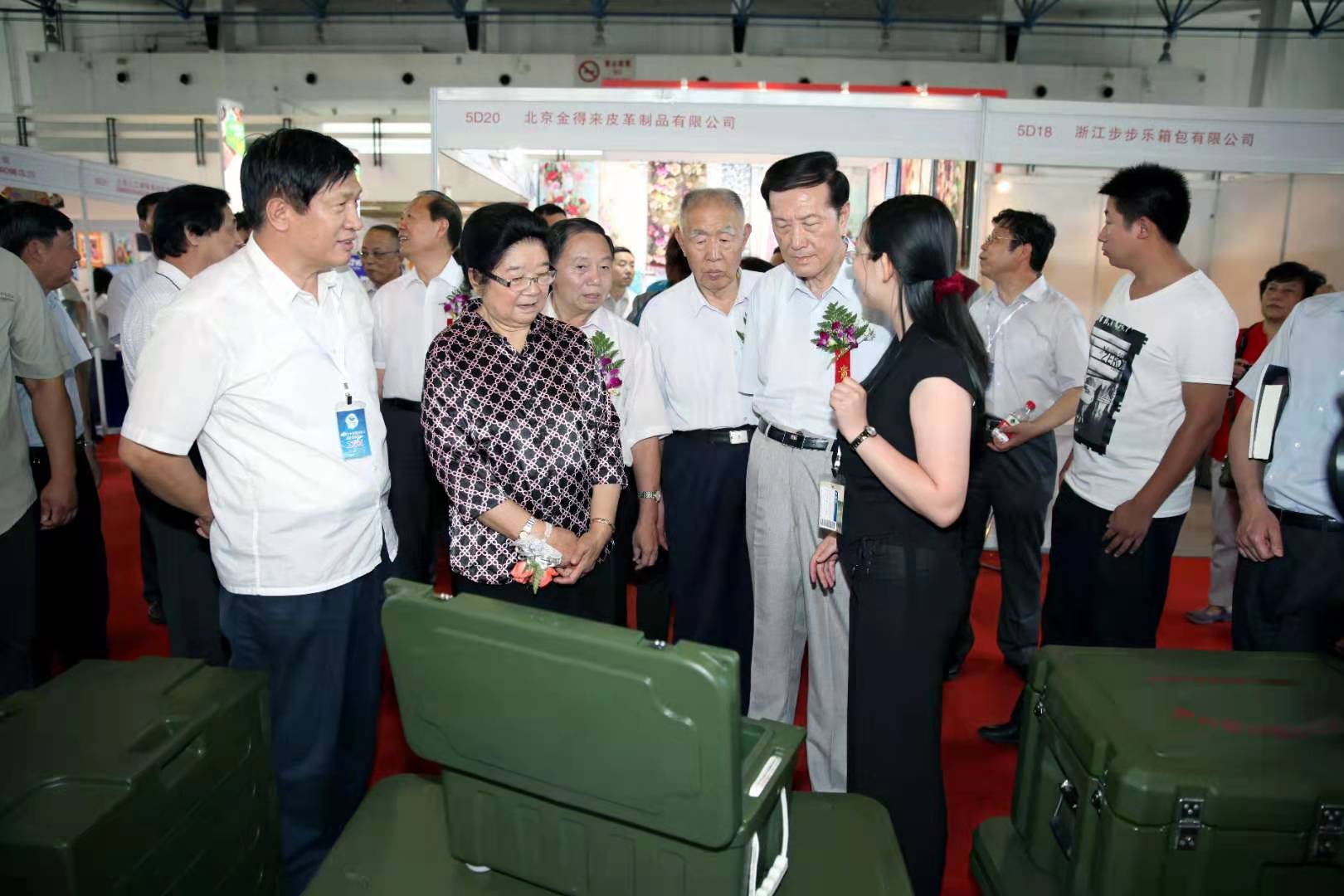

時任全國人大常委會副委員長顧秀蓮參觀塑料展館

進入21世紀,我國塑料工業的發展規模持續擴大。據統計,2010年國內塑料制品產量達到5830萬噸,從2001到2010年,塑料制品產量增長翻了兩番。

“到了2010年以后,我國合成樹脂產量、塑料制品產量和塑料機械產品均上升至全球第一位。”曹儉對《大國之材》說,國內龐大的市場需求強勁拉動、薄弱的工業底子開始能量噴發以及塑料加工技術的提升,成為國內塑料工業快速發展的重要引擎。

02

“污染環境的不是塑料本身”

塑料產量的增長,也讓板、管、膜等大宗塑料制品行業開始得到發展。不過,有了材料,仍缺乏生產塑料制品的先進技術。

"

"

2019年,中國塑協組織考察德國考特斯機械制造有限公司

令曹儉印象深刻的是,1978年11月份,日本米可多化工株式會社的社長石本正一到中國考察,欲借此向中國銷售地膜和生產塑料地膜的技術。地膜是保護農作物在低溫時正常生長的重要產品,而彼時中國市場并沒有地膜產品,石本正一等在農業部、外事司相關同志的陪同下到冬季溫度較低的東北三省進行市場考察。

為了不讓地膜受制于人,遼寧大連第九塑料廠通過購買米可多(普拉克)的設備進行研制,成功制造出國產地膜生產設備。如今其地膜的年產量超過150萬噸,成功解決了玉米、水稻、小麥、花生、棉花和煙草等農作物的生長所需的覆蓋保溫難題。

塑料管道作為建筑等行業的關鍵部件,早期也為國外所壟斷。為打破壟斷,沈陽塑料九廠最早引進了奧地利辛辛納提的設備,建立起本土的管道品牌,正式開啟了國產塑料管道行業的發展之路。

“塑料制品的發展很大程度上取決于裝備的發展,近十五六年間,國內的塑料機械裝備發展很快,中國已經由比較落后的國家轉變為比較發達的國家。”曹檢強調道,“特別是注射機和擠出機,我們的生產能力和技術水平已經超過了國外,海天集團已經成為全球最大的塑料機械生產企業。”

他介紹道,1973年我國生產5000噸聚酯切片,需要4個車間,500多位工人進行作業,現在120萬噸聚酯切片的生產僅需要不到200人。

我國塑料工業發展速度快是毋庸置疑的,但從需求來看,我國人均塑料消費量與世界發達國家相比還有很大差距。

數據顯示,作為衡量一個國家塑料工業發展水平的指標——塑鋼比,我國僅為30:70,不及世界平均的50:50,更遠不及發達國家如美國的70:30和德國的63:37。因此,塑料制品市場仍有很大空間。

但不同的聲音也開始出現。由于塑料的降解需要上百年甚至數百年,大量廢品塑料堆積帶來了嚴重的環境污染問題。

據統計,全世界每年有4000萬噸的廢棄塑料產生,中國每年約有1000多萬噸廢棄塑料產生。以農田用地膜為例,我國地膜年產量達一百多萬噸,且以每年10%的速度遞增。

為了緩解這一問題,“禁塑令”、《廢塑料綜合利用行業規范條件》等針對塑料加工行業政策法令也相繼推出。

僅在今年1月19日,國家發改委、生態環境部就發布了《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,明確提出“禁止使用不可降解的一次性塑料制品”。

談及此,曹儉有些激動起來,他對《大國之材》表示,實際上塑料污染的主要原因有兩大類,第一類是70-80年代以來廢舊塑料進口造成;第二類是不合格的塑料制品造成。

以地膜為例,日本標準厚度是0.01mm,我國規定的厚度是0.008mm,但部分企業卻生產出0.004mm厚度的地膜,比國家規定標準低了一半,造成地膜無法回收的現象。

其實早在2018年,曹儉就組織協會、全國塑料制品標準化技術委員會制定地膜生產標準,改成0.01 mm的強制性標準,但推廣并不順利。“短期利益造成這種結果,如果能規范生產,不至于造成今天的污染局面,這其實是管理的問題。”

管道亦是如此。2014年春節前,央視2臺播出江蘇吳江縣七都鎮出現有毒塑料管用于供水管。時任中國塑協塑料管道專委會秘書長王占杰連忙趕到當地調查事故原因,發現該鎮300多家生產銷售塑料管道的企業,真正有營業執照的不到80家。“市場管理混亂,造成不法商人亂來。”

針對種種亂象,曹儉認為,不能把污染問題歸結為塑料本身,而應該加強對塑料生產行業的規范管理。“我認為塑料還是個朝陽行業,是可持續發展的。”

03

“行業要堅持科學發展”

據相關數據顯示,國家工商總局注冊的塑料加工企業數量已經達到13萬家,但實際規模以上企業僅有16000多家。

龐大的企業數量也從側面顯示了其管理難度,對于塑料加工行業的未來,曹儉提出了一系列的建議。“總的來說,塑料工業要發展,應該嚴格地按照科學的軌道往下走。”

他對《大國之材》表示,中國作為大國,應該對塑料加工行業進行調控,才有利于塑料行業的健康發展。

比如,“十一五”期間,提出“以塑代鋼”、“以塑代木”,致力建設資源節約、環境友好型社會,并加強工程塑料的應用。他表示,而如今的行業現狀,卻是以塑料污染之名,試圖將塑料邊緣化。曹儉不斷重復“科學發展”、“實事求是”這兩個關鍵詞。

如何進行科學發展,建立切實可行的可回收制度是關鍵。如提倡、鼓勵回收,對每一個流向市場的產品建立起完善的追溯機制,“這樣就很容易回收,我們國家每年出口的高端塑料原料,國外還能查到我們產品信息,這就是有效的追溯機制。”

面對塑料污染問題,一些新興概念的材料也不斷出現。比如生物基材料,作為利用可再生生物質,包括農作物、樹木、其它植物及其殘體和內含物為原料制造的新材料,被視為在一定程度上可替代塑料的新興材料。

曹儉對《大國之材》表示,應該具體問題具體分析,不贊成所有的塑料產品都用生物基材料替代。

“生物基材料并不是萬能的。”他以管道為例,管道的應用條件是埋在地下長達50年甚至更久,而生物基材料可降解,一定時間內就發生泄漏了。

除了科學發展,他認為,塑料加工業也應創新發展。如今全球進入工業4.0時代,對塑料工業發展起到積極的推動作用。“塑料加工行業應抓住機遇,比如普通的管道制造,要提高其附加值,導入到石化、造船、汽車等高端領域的應用。”

“工匠型人才的培養也十分重要。”曹儉回憶起在德國和歐洲考察時發現,國外企業的每一個項目、產品都能做到極致,反觀國內很多企業的產品雖然量大,但效益一般。很大一部分原因在于人才,國外的工人待遇高于管理層,其地位也與其他職業相當,“這樣才能培養出真正的大國工匠,才能造出極致的產品。”

“冷靜、高科技、高質量發展,塑料加工行業就一定能做好。”