深圳先進院發展出可容錯編碼的序貫熒光原位雜交技術

軍工資源網 2023年03月27日3月17日,中國科學院深圳先進技術研究院合成微生物組學研究中心、深圳合成生物學創新研究院戴磊課題組,在《自然-通訊》(Nature Communications)上,發表了基于成像的空間微生物組最新研究成果(Spatial profiling of microbial communities by sequential FISH with error-robust encoding)。該團隊發展了一種可容錯編碼的序貫熒光原位雜交(SEER-FISH)技術,用于解析復雜微生物群落的空間結構。該方法可識別復雜群落中的不同微生物物種,在單細胞尺度上原位解析微生物物種之間以及微生物-宿主之間的相互作用,是探究微生物群落的生態和功能的重要工具。

自然界中的微生物群落具有豐富的物種多樣性。各種微生物獨特的生存方式和相互作用關系構成了群落特定的空間結構。盡管現有的高通量測序技術能夠描繪微生物群落的物種組成及豐度,但缺乏解析群落空間結構的有力工具。由于傳統熒光顯微成像技術可分辨的物種數量受限于熒光基團的顏色種類,繪制高物種分辨率的復雜微生物群落的空間結構頗具挑戰性。基于此,研究發展了新的SEER-FISH成像技術并將其用于復雜微生物群落,在微米尺度上繪制了擬南芥根系定植的微生物群落的空間分布,觀測到不同物種在根表上的空間異質性定植以及在受到宿主代謝物擾動后的空間分布變化和物種空間關聯改變。SEER-FISH技術可以精準解析復雜微生物群落的空間結構,為探討植物根際、人體腸道等宿主共生微生物組的生態規律和生理功能提供了有力工具。

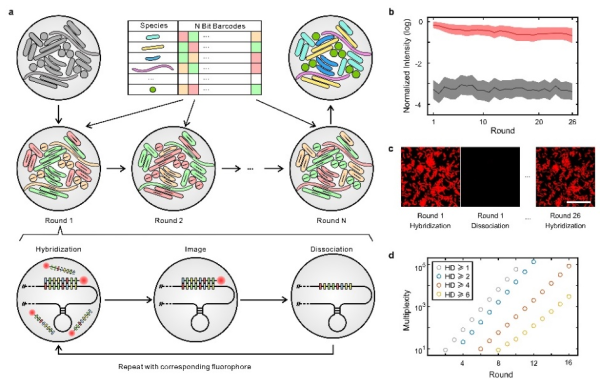

SEER-FISH通過序貫熒光原位雜交的方式實現微生物群落空間結構的解析。它的工作原理是為每種微生物分配特定的多色編碼,每輪使用帶有相應顏色熒光基團的寡核苷酸探針來標記對應的微生物,再通過多輪熒光原位雜交成像獲取每個細胞的多色編碼,從而確定其對應的物種(圖1a-c)。該團隊進一步對編碼進行優化,使用不同漢明距離(HD,hamming distance)的糾錯編碼可以提高物種準確識別率,且具有高度的可擴展性(圖1d)。

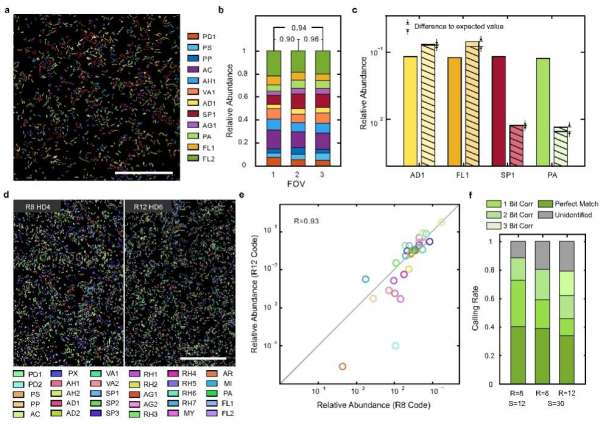

研究在不同微生物群落的體外成像實驗中對SEER-FISH技術進行系統評估。實驗驗證了該方法對群落組成識別的準確性和可重復性,能夠準確量化群落物種組成的變化(圖2a-c),使用不同的編碼方案所得到的群落組成高度一致(圖2d-f)。

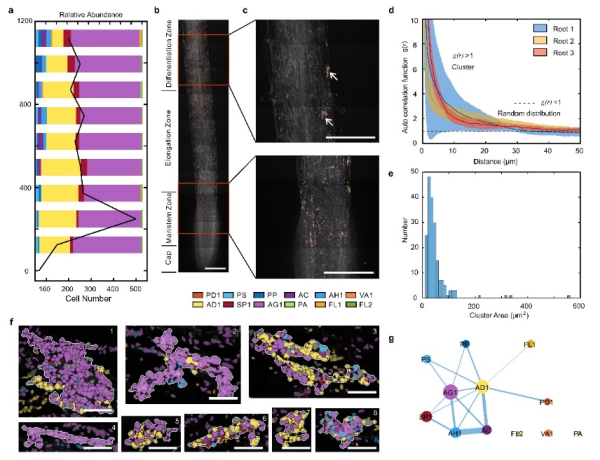

植物根際定植著高度多樣的微生物群落。它們既受到植物宿主的調控又影響植物的生理健康。然而,科學家對于根際微生物群落的空間結構卻鮮有研究。研究將SEER-FISH應用于根表微生物的空間成像,勾勒了不同生理分區分布定植的微生物群落組成 (圖3a-c)。研究發現,定植在根表的微生物群落并非隨機分布,而是傾向于形成聚集體。這些微生物聚集體的尺度在幾十到幾百微米,并存在多個物種(圖3d-f)。微生物聚集體的形成的具體原因有多種假說,包括偏好性定植、提高在根際環境下的適應性等。此外,研究通過對群落中的微生物進行鄰近關系分析,發現了顯著的菌-菌空間關聯(圖3g)。

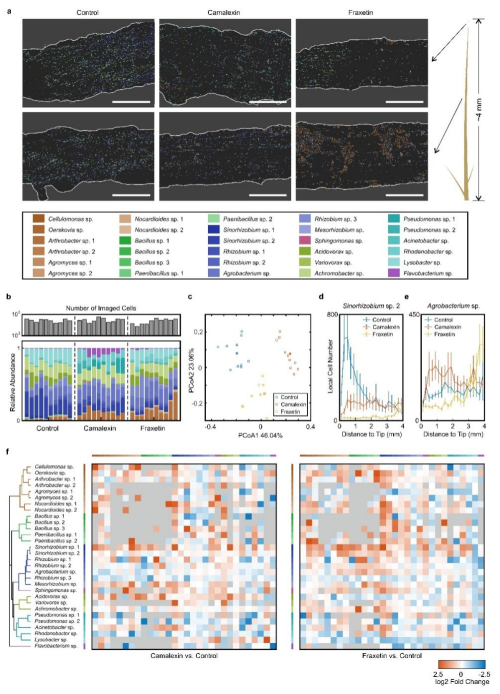

通過外源添加擬南芥根際分泌的代謝產物植保素(camalexin)和香豆素(fraxetin),研究發現根際微生物的組成和空間分布均發生了顯著變化(圖4a-c)。例如,中華根瘤菌主要定植于靠近根尖的位置,而這種偏好性的定植在加入植保素和香豆素后發生改變(圖4d)。農桿菌本身在根上的定植沒有偏好性,但在受到香豆素擾動后表現出更多的定植于根成熟區(圖4e)。根際微生物空間分布的高度異質性和物種之間的差異,與環境異質性、微生物本身的特性均有關。研究進一步對定植微生物的空間關聯進行分析,發現植保素和香豆素均不同程度地影響改變了物種之間的空間關聯(圖4f)。微米尺度下的空間關聯暗示了微生物群落中不同物種之間廣泛存在的短程相互作用(如營養競爭與互養、接觸抑制、群體感應等),對于進一步的機制研究有重要的指導意義。

研究工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、廣東省自然科學基金及深圳合成生物創新研究院的支持。

SEER-FISH拍攝的植物根際微生物組

圖1.SEER-FISH多輪成像的工作原理

圖2.SEER-FISH可以精準解析復雜微生物群落的組成

圖3.在單細胞水平上解析定植于擬南芥根表的微生物群落

圖4.解析擬南芥根際分泌的代謝產物對微生物組空間分布的影響