地質地球所提出我國未來在軌監測火星沙塵暴的設想和方案

軍工資源網 2023年04月14日火星是地球的近鄰。在太陽系行星系統中,火星的氣候環境最為接近地球。研究表明,至少在30多億年前,火星可能是一顆具有全球磁場、豐富液態水、稠密大氣的宜居星球。因此,多年來火星一直是人類進行行星探索、尋找地外生命的理想星球。

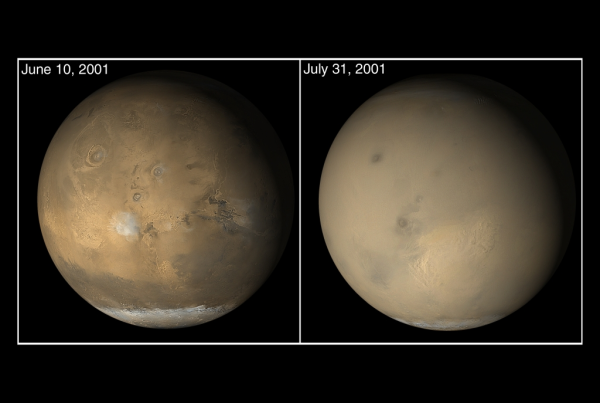

目前,人類對火星開展了將近50多次的火星探測任務。這些探測任務的大量觀測表明火星表面沙塵活動頻發。尤其每逢火星南半球春、夏季節,火星常有大規模的沙塵活動爆發,且沙塵活動有時甚至能覆蓋火星全球(圖1)。這對人類火星探測任務帶來了干擾和威脅。沙塵會覆蓋火星車的太陽能電池板,影響火星車的工作運轉,并引發機械故障。可以說,火星沙塵暴是火星表面探測器的“殺手”。此外,在臨近或沙塵暴期間,火星大氣溫壓條件及風場均有快速變化,這也會對火星探測器的著陸或離飛造成影響。

我國火星探測雖起步較晚但發展較快。我國“天問一號”對火星一次性圓滿完成了“繞、落、巡”的工程探測任務目標,實現了我國深空探測從地月系向太陽系探測的跨越,使我國成為繼美國之后世界第二個具備火星登陸能力的國家。我國后續將實施“天問三號”——火星采樣返回任務。

在我國“天問一號”探測任務期間,“祝融號”火星車遭遇了嚴重的沙塵暴襲擊。當前,“祝融號”火星車正處于休眠狀態,美國的MRO衛星拍攝到祝融號火星車已積滿了沙塵,故能否成功喚醒祝融火星車目前尚未可知。

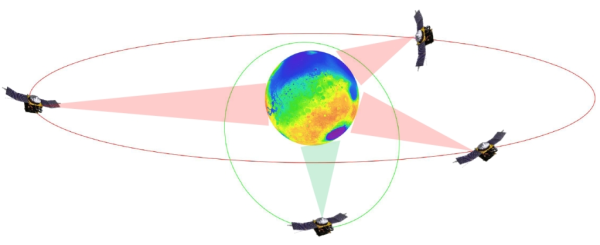

為服務我國未來火星探測任務,中國科學院地質與地球物理研究所魏勇研究團隊在2022年3月便開始對火星沙塵暴組織開展相關研究工作,并在《科學通報》上發表了系列科學評論文章。該團隊總結分析了火星沙塵暴對火星探測器的影響,并根據火星歷史沙塵暴數據,分析并預測了祝融號火星車在2022期間所經歷的沙塵活動變化。特別是,該團隊在充分調研當前火星沙塵暴活動研究的基礎上,提出我國應及早在火星同步軌道開展多點衛星監測沙塵活動的設想和方案。如圖2所示,整個衛星監測網包括了三顆同步軌道衛星和一顆極軌衛星,可形成“四點一體”的火星全球天氣監測組網。研究顯示,通過衛星組網的多點探測,可對火星全球天氣形成無間斷的持續監測,從而建立我國自主的火星沙塵暴與天氣監測預警體系。

這樣的多衛星全球監測組網在火星科學探測和工程應用上具有重要的戰略意義。這對于監測和預警火星沙塵暴,監測火星空間環境、大氣和表面地貌變化,保障火星-地球通訊,發展火星定位導航技術,提升探測器數據存儲和上傳效率,提高火星科學探測質量等均將具有重大的科學意義和工程價值。這對保障我國未來火星采樣返回任務的順利進行,保障人類后續火星科學探測均將提供重要的服務支撐。

鑒于火星同步軌道在科學和工程上的諸多優勢,火星同步軌道必將成為未來火星探測的“戰略”高地。研究呼吁,我國應盡早在火星同步軌道布局多點衛星監測,為我國火星采樣返回任務保駕護航,為人類探索火星貢獻中國力量。

研究工作得到國家自然科學基金、中科院戰略性先導科技專項(A類)、中科院重點部署項目、地質地球所重點部署項目和中科院青年創新促進會的支持。

圖1.MGS衛星的軌道相機觀測到2001年7月火星全球沙塵暴的發展變化。(a)沙塵暴前;(b)沙塵暴期間。(圖片來源:NASA)

圖2.多點衛星監測火星天氣的軌道示意圖。監測體系包括3顆衛星均勻(互相間隔120°)置于火星赤道同步軌道高度(紅線),另一顆衛星沿大橢圓極軌軌道(綠線)。