研究發現嫦娥五號月壤中玻璃物質的奧秘

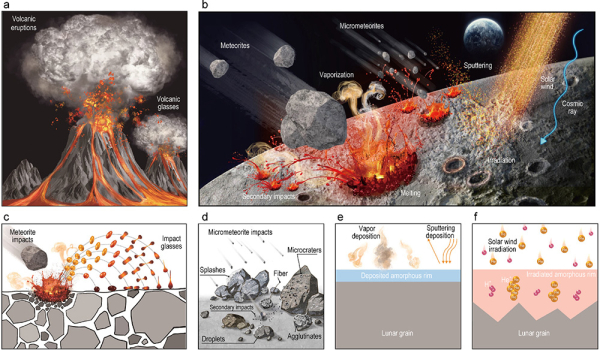

軍工資源網 2023年05月08日當我們提到玻璃時,通常想到的是漂亮的落地窗、多彩的玻璃工藝品以及隨處可見的電子屏幕等。玻璃不僅是重要的人造材料,而且是自然界中普遍存在的天然物質。即使是在荒涼貧瘠的月球表面,仍然存在由火山噴發、地質運動、隕石撞擊等活動產生的豐富的玻璃物質。許多月球玻璃可以穩定存在億萬年,可以宛若地球上的琥珀一樣保存古老的月球物質,并記錄著其形成時的環境信息,猶如一幀幀的攝影快照記載著月球億萬年間的重要歷史演化信息,因而是探索月球奧秘的重要材料。嫦娥五號實現了我國首次地外天體采樣,成功采集返回了迄今為止最高緯度、最為年輕的月壤樣品,為揭示月球起源與演化、認識月球表面和空間環境、促進月球資源原位利用等提供了絕佳機遇,并為地外玻璃物質研究提供了寶貴樣本。

近期,中國科學院院士、中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心研究員汪衛華帶領的非晶團隊,從玻璃這一獨特視角出發,對嫦娥五號月壤樣品開展了系統的物質科學研究。該團隊通過綜合分析月壤中玻璃/非晶物質的形態、成分、微觀結構和形成機制,發現了多種類型、不同起源的月球玻璃物質,構建了月壤玻璃/非晶相的分類目錄,并從玻璃形成的角度闡釋了采樣點月球表面的空間環境特征及其對月表物質的改造作用。對月壤玻璃物質的研究為剖析月球的物質組成、月表的時空演化奠定了基礎,并為基于月壤資源原位加工制造玻璃材料和器件提供了科學依據。

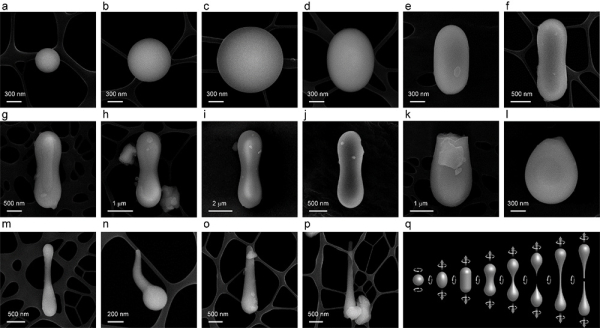

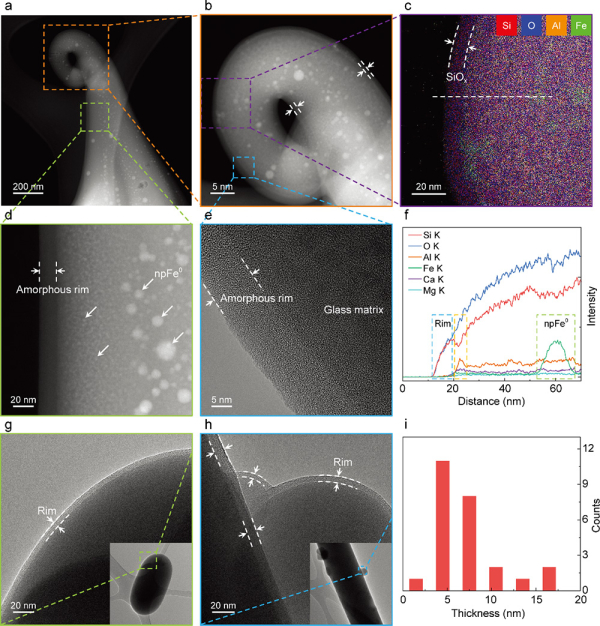

研究發現月球表面存在固、液、氣多種轉變路徑的玻璃起源。月球表面頻繁遭受的隕石及微隕石撞擊導致的礦物熔化和快速冷卻產生了各種形態的玻璃物質,包括旋轉形狀的玻璃珠(球狀、橢球狀、啞鈴狀等)、氣孔構造的膠結質、流體形態的濺射物等。這些撞擊起源的玻璃物質記錄了月球表面從數千米到納米的多尺度撞擊事件,且相關凝固玻璃的形態取決于撞擊溫度主導的玻璃形成液體的粘度,由此可反演隕石的撞擊強度。除了熔體冷卻玻璃,月壤顆粒表面還普遍存在著納米尺度的非晶層。精確的結構和成分分析揭示了這些納米非晶層有兩種起源:一是太陽風粒子注入誘導的輻照損傷作用,將晶態固體轉化成玻璃態;二是高速隕石撞擊導致的熱蒸發沉積作用,在礦物顆粒表面氣相沉積形成非晶薄膜。本研究發現的廣泛分布的氣相沉積非晶層澄清了目前關于嫦娥五號月壤顆粒表面是否存在沉積層的爭議。這些熔體冷卻、氣相沉積和離子輻照起源的玻璃物質再現了月球表面與空間環境的相互作用,對探究月壤的形成與演化具有重要意義。

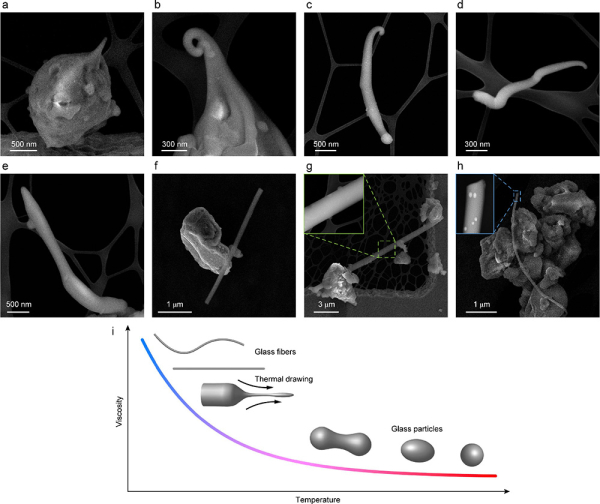

嫦娥五號月壤中的玻璃物質具有一些和阿波羅月壤顯著不同的特征。研究在嫦娥五號月壤中首次報道了天然存在的玻璃纖維。這些具有超高長徑比的玻璃纖維形成于撞擊過程中粘稠液體的熱塑成型,猶似實驗室中通過熱拉拔的方法制造非晶絲一樣。與低長徑比的玻璃珠相比,形成玻璃纖維的液體粘度更高,意味著對應的撞擊溫度和撞擊速率更低,反映了月球表面較為溫和的微撞擊事件。這些天然的玻璃纖維證明月壤具有良好的玻璃形成能力和優異的加工成型特性,肯定了在月球表面就地取材利用月壤加工生產玻璃建材的可行性,將為未來月球基地建設提供重要支撐。此外,研究統計發現,嫦娥五號月壤表面的納米沉積非晶層遠薄于阿波羅月壤樣品,且幾乎不含難熔元素以及納米金屬鐵顆粒,僅由Si和O組成。這說明氣化月表物質的微隕石撞擊強度更低,導致每次撞擊事件產生的熱蒸汽量更少,且溫度更低不足以氣化其他難熔元素。這揭示了嫦娥五號著陸區月球表面整體上更加溫和的撞擊環境。上述成果解釋了嫦娥五號月壤高風化程度和低玻璃含量的矛盾,并對著陸區月球表面的太空風化、光譜特征和水含量等科學問題的研究具有指導意義。

相關研究成果以Diverse glasses revealed from Chang’E-5 lunar regolith為題,在線發表在《國家科學評論》(National Science Review)上。本研究由汪衛華,中科院院士、中國空間技術研究院研究員楊孟飛院士,中科院院士、南京大學教授鄒志剛領銜的聯合團隊完成。月球樣品CE5C0400由國家航天局提供。研究工作得到中科院戰略性先導科技專項、國家自然科學基金和廣東省自然科學基金等的支持。

圖1.嫦娥五號月壤中球狀、橢球狀、啞鈴狀等旋轉特征的玻璃珠

圖2.嫦娥五號月壤中不同長徑比的玻璃纖維

圖3.嫦娥五號月壤顆粒表面的氣相沉積非晶層

圖4.月球表面各類玻璃物質的不同起源示意圖