上海天文臺在磁星觀測研究領域取得進展

軍工資源網 2024年01月02日近日,中國科學院上海天文臺天馬望遠鏡團隊發揮天馬望遠鏡“一鏡雙頻”的觀測優勢,通過分析天馬望遠鏡在2019年1月開始對磁星XTE J1810-197開展的跨度900余天的2.25/8.60 GHz雙頻同時觀測數據,發現該星在本次爆發以來的中間脈沖輻射(通常認為是來自另一個磁極的輻射);精確刻畫出其平均脈沖輪廓隨時間和頻率的變化情況并進行系統分類;明確指出其在2020年6月15日從正常輻射狀態變為“毛刺狀”爆發輻射狀態并一直保持至項目觀測結束;以觀測結果揭示了該磁星自轉、流量、譜指數的變化規律。該研究為原本觀測資料稀缺的磁星提供了有效的雙頻同時觀測數據,將進一步推動磁星輻射以及演化模型的發展與完善。相關成果發表在《天體物理學報》(The Astrophysical Journal)上。

磁星(magnetar,又譯磁陀星)是宇宙中一類具有超強(可達1014-1015高斯)磁場的年輕中子星,其磁場強度是目前地面實驗室所能獲得的最強磁場的上億倍。迄今,天文學家僅發現了32顆磁星及其候選體,其中僅有6顆在射電波段被探測到周期性脈沖輻射。相比于已發現的3500余顆射電脈沖星樣本,其數量可謂極其稀少。和通常脈沖星相比,磁星表現出劇烈的高能輻射、多變的平均輪廓、不穩定的自轉等特性。由于其奇特的觀測特性和物理特性,磁星觀測研究對探究中子星演化、揭示快速射電暴輻射等一系列科學問題均具有重要意義,因而被各大天文望遠鏡作為重要觀測目標。

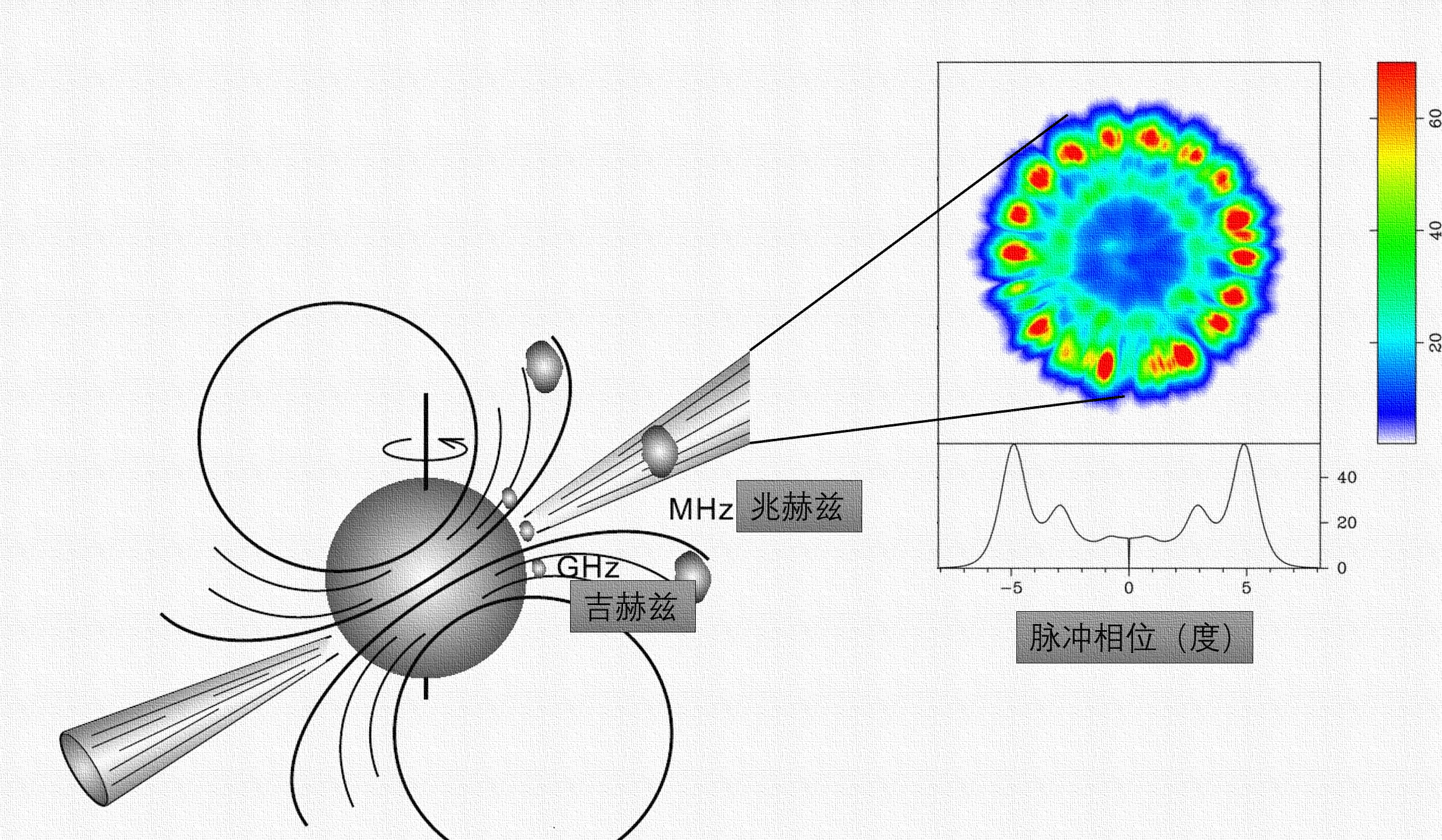

磁星輻射多變,其不同頻率脈沖輻射被認為來自不同的高度區域。脈沖輪廓形狀是其輻射區結構、強弱情況的直觀反映(圖1),因而在多個頻段上對揭示磁星輻射區域和輻射機制具有重要意義。為提高觀測信噪比,天文學家通過疊加成千上萬個脈沖的辦法獲得磁星的平均脈沖,其輪廓形狀可以更加清晰地反映輻射區的宏觀結構。為實現這些研究目標,天文學家采用多頻段、同時段的觀測方法——非同時的多頻觀測難以確定有關變化是源于時間還是頻率。但是,通常情況下多頻同時觀測需要協調多個望遠鏡配合完成,并非“手到擒來”,因而相應的此類觀測資料也比較稀缺。

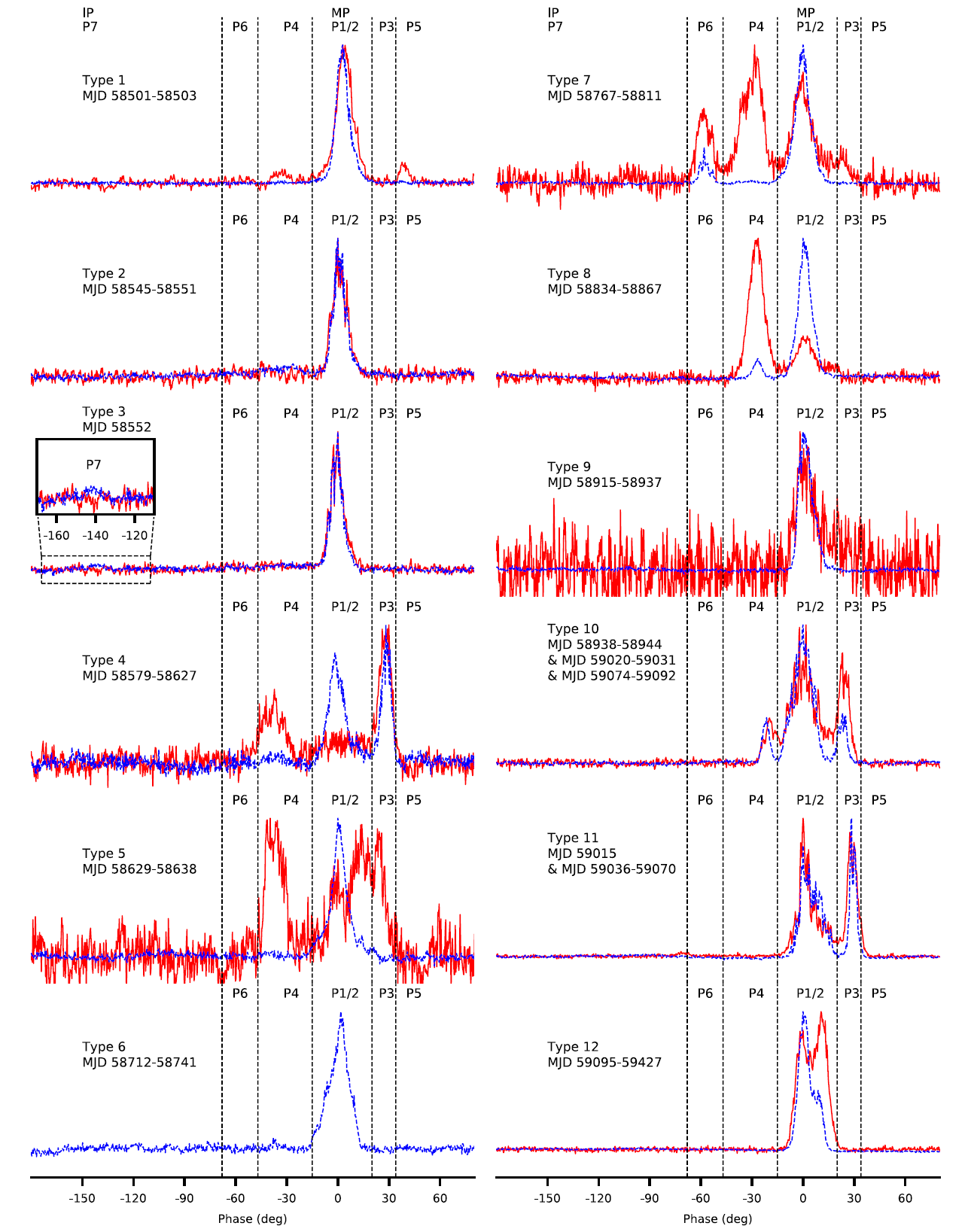

該團隊通過分析這些長達900余天觀測數據的平均脈沖輪廓隨時間和頻率的變化情況,發現了XTE J1810-197在2018年爆發后的中間脈沖輻射。該磁星的中間脈沖輻射在10年前那次爆發中較為常見,但本次爆發以來尚未有報道。數據分析表明,盡管XTE J1810-197的平均輪廓變化復雜,呈現出單峰、雙峰、三峰以及多峰脈沖等類型的結構,但這些“峰”所處在的相位較為固定——主要在該星輻射區的7個區域出現。研究團隊認為,這7個區域的平均輪廓的變化是由輻射區域的等離子團塊等有關成分的輻射強弱及開關狀態的變化所導致的。該研究所獲得的194例雙頻平均輪廓可分為12種類型(圖2),可見不同成分隨頻率變化不一致,即使同一成分在2.25 GHz和8.60 GHz上隨時間的變化也不一致。

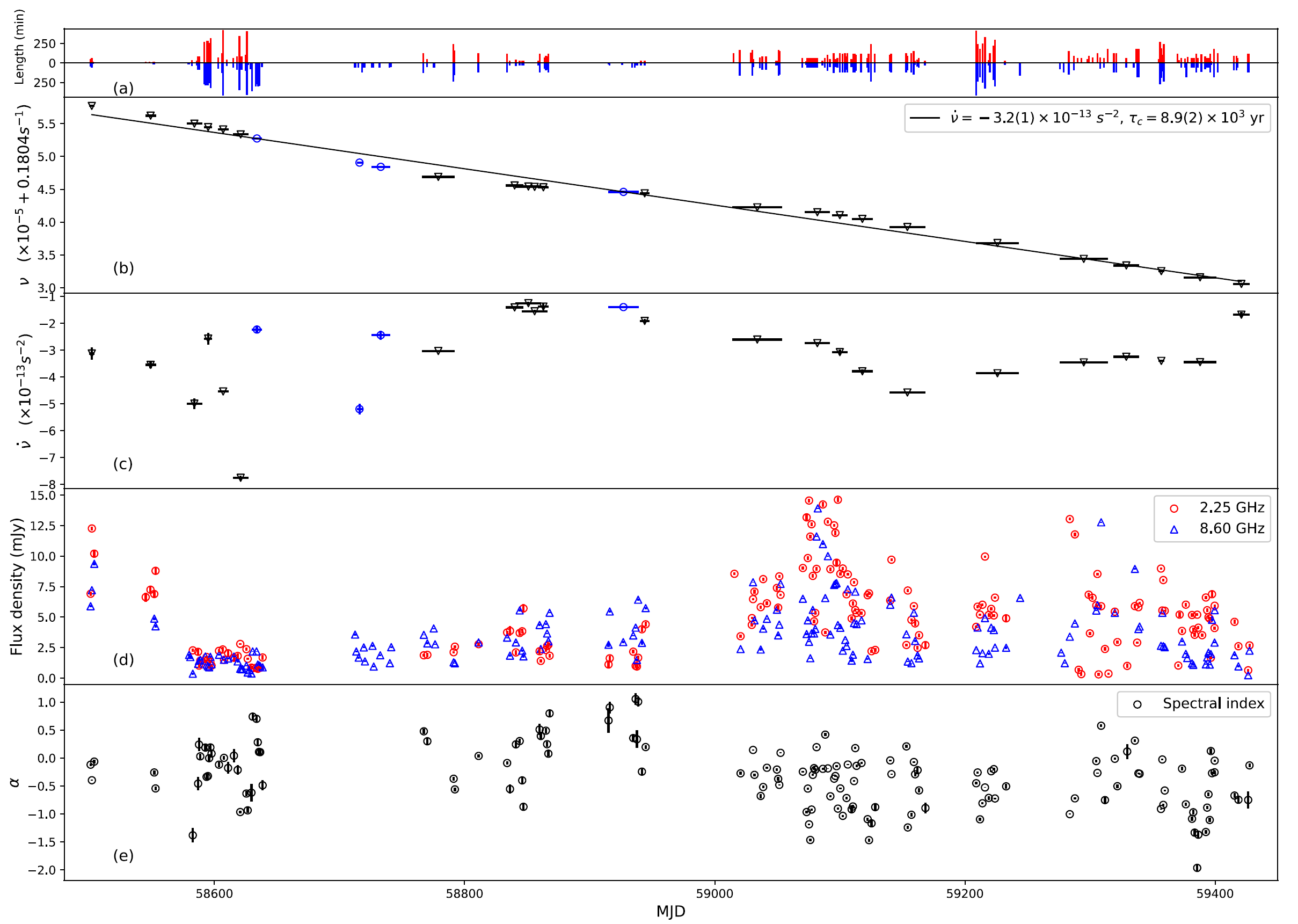

這些觀測結果揭示了該磁星自2018年再次爆發以來在自轉頻率、自轉頻率變化率、雙頻流量、譜指數的變化規律(圖3)。研究團隊發現,在毛刺狀脈沖爆發前,這顆磁星的2.25/8.60 GHz流量變化具有一定的同步性,但是在毛刺狀脈沖爆發期間,其雙頻流量變化的同步性顯著減弱。另外,盡管該磁星絕大多數情況下表現為譜指數接近零的平譜輻射,但隨著進入毛刺狀爆發輻射狀態其譜有變陡的趨勢,而且譜指數漲落更加明顯。

圖1.?脈沖星(含磁星)輻射示意圖:脈沖星就如快速旋轉的燈塔,起源于其磁場兩極的“束狀”輻射每掃過觀測者一次便可探測到一個脈沖;脈沖輪廓形狀為其輻射束子結構的直觀反映,通常認為高頻比低頻輻射更靠近星體表面。(該圖在Yogesh Maan & Avinash A. Deshpande和John H. Seiradakis & Richard Wielebinski示意圖基礎上綜合加工而成)

圖2.?XTE J1810-197在2.25/8.60 GHz(紅/藍)12類典型平均輪廓,其中P1/2兩個輻射成分一直處于輻射狀態,其它輻射成分“時開時關”,而且2.25和8.60 GHz兩個頻率的輻射變換并不一定同步。

圖3.?XTE J1810-197觀測時長(a)、自轉頻率(b)及導數(c)、平均流量(d)、譜指數(e)變化圖:(b)圖表明該磁星自轉有長期逐漸變慢趨勢;(c)圖表明其自轉變慢速率并非均勻,但有逐漸均勻的趨勢;(d)圖反映其2.25和8.60 GHz流量在爆發后快速降低,并在低流量狀態保持一段時間后進入劇烈波動期;(e)圖為基于雙頻流量結果得到的其譜指數隨時間變化情況,可見其譜指數平均值有變小的趨勢,但漲落更明顯。