中國科大實現在酸性介質中高效電解二氧化碳制甲酸

軍工資源網 2024年01月02日近日,中國科學技術大學高敏銳課題組和唐凱斌課題組,研制了具有“儲液池”結構的片狀鉍基催化劑。在酸性環境中,該結構有效抑制鉀離子和原位生成的氫氧根向體相電解液擴散,并限制體相質子向催化劑表面的內擴散,從而在酸性環境中營造了局域強堿微環境,抑制了析氫副反應,促使二氧化碳向甲酸高效轉化。相關研究成果以Efficient and stable acidic CO2?electrolysis to formic acid by a reservoir structure design為題,發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上。

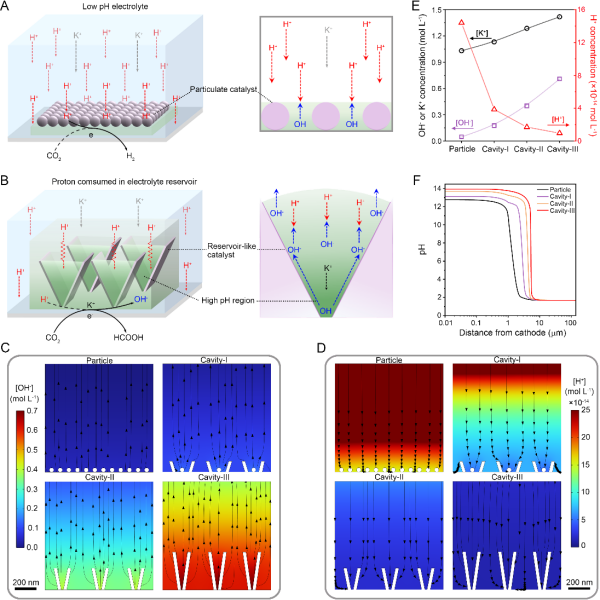

該研究模擬催化劑表面物種分布和pH值情況發現,“儲液池”結構可有效富集羥基和鉀離子,使電極表面呈局域堿性。相反,顆粒狀催化劑表面的羥基和鉀離子濃度偏低,導致局域pH較低,不利于CO2R(圖1)。

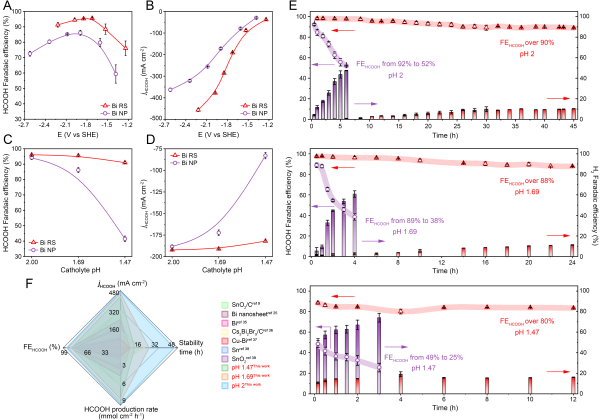

電催化性能測試表明,在電位相對于標準氫電極為-1.7 V時,“儲液池”催化劑的甲酸法拉第效率達到最大值95.5%,而氫氣法拉第效率被抑制在3%以下(圖2);相比之下,顆粒狀催化劑表現出較差的甲酸選擇性。催化劑穩定性評估表明,在總電流密度為300 mA cm-2時,“儲液池”結構催化劑能夠穩定法拉第效率不變,而鉍納米顆粒則快速失活。這證明“儲液池”結構能夠抑制羥基向外擴散和質子向內擴散,在電極表面形成穩固的局域強堿性環境,從而抑制氫氣生成,提高二氧化碳到甲酸的選擇性。

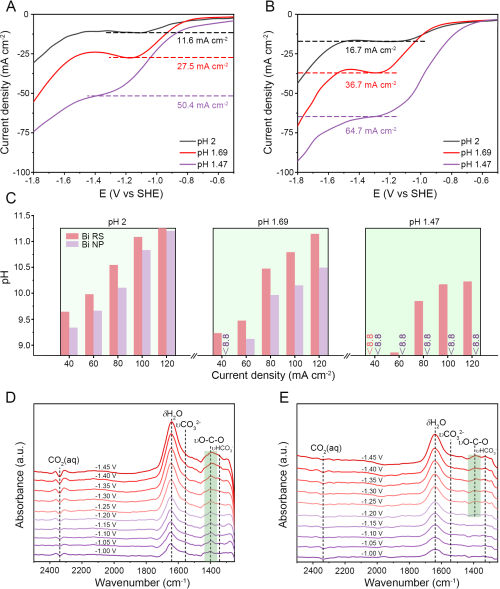

研究通過線性掃描伏安曲線測試發現,不同pH電解液中“儲液池”催化劑的質子極限擴散電流密度均小于顆粒催化劑,說明“儲液池”結構可抑制質子擴散至電極表面。原位拉曼光譜和紅外吸收光譜測試結果發現,“儲液池”催化劑表面的pH均高于鉍納米顆粒,且可在更低的電位形成νO-C-O(HCOOH中間體)吸收帶(圖3)。這進一步說明“儲液池”結構在電極表面營造了局域強堿性微環境,抑制了析氫競爭反應,實現了酸性介質中二氧化碳到甲酸的高效轉化。

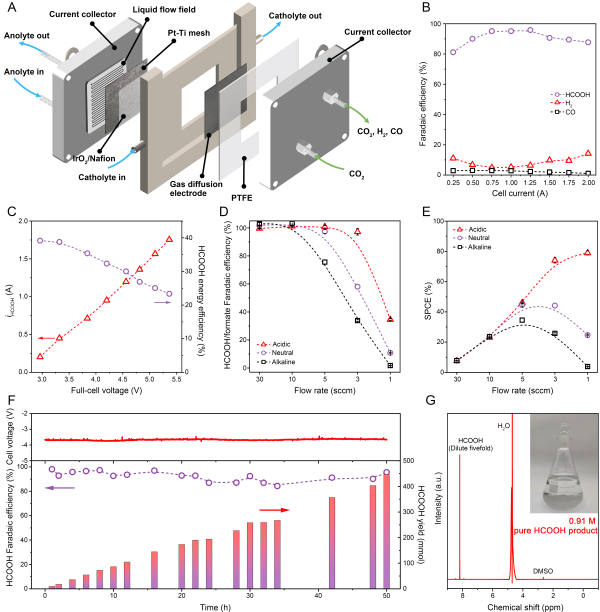

研究在超薄流動電解槽中測試“儲液池”催化劑的二氧化碳轉化性能。在電流為1.25 A時,“儲液池”催化劑的甲酸法拉第效率達到95.8%;在槽壓為-2.96 V時,甲酸全電池能量效率達到~40%,單程轉化效率可達79%(圖4)。通過在0.5 A電流下穩定電解50小時,研究最終電合成了360 mL純度為4.2重量%(0.91 M)的甲酸水溶液。

研究工作得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃和安徽省等的支持。

圖1.?顆粒狀和“儲液池”催化劑在酸性介質中的局域pH模擬

圖2.?酸性電解液CO2R性能測試與比較

圖3.?機理研究

圖4.?全電池測試