過程工程所提出“鼻內口罩”新策略

軍工資源網 2024年01月02日氣溶膠是病毒性呼吸道傳染病的主要傳播方式。近日,中國科學院過程工程研究所提出“鼻內口罩”的新策略并創新給藥劑型,在正電荷的溫敏型水凝膠內部嵌合表面高表達病毒受體的微米級囊泡,通過液態噴鼻給藥后,在鼻腔部位迅速轉換為凝膠態,從而在鼻腔壁處形成保護層,實現對病毒氣溶膠的攔截以及病毒的失活。經小鼠以及人鼻腔數字模型、人呼吸道仿真模型驗證,該新策略具有顯著防護效果。12月18日,相關研究成果發表在《自然-通訊》(Nature Communications)上。

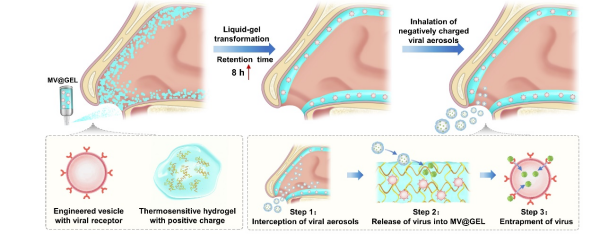

中國科學院院士、過程工程所生化工程國家重點實驗室研究員馬光輝和研究員魏煒團隊,基于多年的生物劑型工程研究基礎,創制了“鼻內口罩”這一新的防護策略來加強對于病毒氣溶膠傳播的阻斷。該新型“口罩”由攜帶正電荷的溫敏型水凝膠(GEL)與表面高表達病毒受體的微米級細胞囊泡(MV)嵌合而形成保護層(MV@GEL)。病毒氣溶膠被吸入鼻腔時,保護層中正電荷的GEL能夠攔截并吸附負電荷的病毒氣溶膠顆粒,阻斷其向下游氣管及肺部的傳播;而嵌合在凝膠中的MV能夠進一步借助表面高表達的受體,誘捕病毒進入囊泡內部使其失活,以此保護鼻腔上皮細胞不被病毒感染。上述“攔截”和“失活”的協同作用,降低了病毒感染的風險。

該研究在基于小鼠的病毒感染模型與病毒傳播模型上,證實“鼻內口罩”可以有效保護小鼠鼻腔和肺部免受病毒氣溶膠的感染。進一步,科研人員借助人鼻腔電子計算機斷層掃描(CT)數據構建了人體鼻腔數字模型;同時,與過程工程所介科學與工程全國重點實驗室研究員王利民團隊展開交叉合作,使用計算流體力學-離散顆粒模擬(CFD-DPS)技術計算在呼吸行為下氣溶膠顆粒的鼻腔內分布狀態,證明MV@GEL對氣溶膠顆粒的截留率達93.2%。研究進而借助3D打印技術獲得了人體鼻腔實物模型,并將其與人肺類器官模塊(模擬肺組織)和氣流管道模塊(模擬呼吸氣流)連接,構建了集成化的人呼吸道仿真模型,在此基礎上證明了“鼻內口罩”能夠有效降低不同病毒氣溶膠對于肺類器官的感染率。由于病毒的變異不會影響其與受體的結合,“鼻內口罩”對于相應病毒不同變異株的氣溶膠均具有同等的防護效果。

上述成果屬于臨床前研究階段,實際臨床療效有待進一步驗證。鑒于該體系構建的通用性、靈活性和安全性,這一體系在未來應對病毒性呼吸道傳染病時,有望通過更換微米級細胞囊泡上的病毒受體,快速構建病毒特異的防護型“鼻內口罩”,并可通過與傳統口罩的聯合使用,更高效地阻斷病毒氣溶膠傳播。

研究工作得到國家自然科學基金、北京自然科學基金、國家重點研發計劃、中國科學院戰略性先導科技專項、過程工程所前沿基礎研究項目和北京市科技新星計劃的支持。

“鼻內口罩”的作用機制